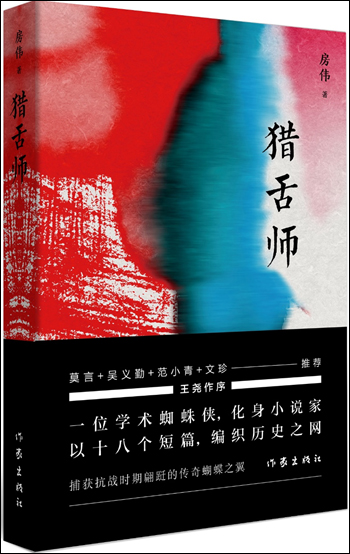

《猎舌师》

作者:房伟 着

出版社:作家出版社

出版时间:2019年3月

作品简介

本书是青年作家房伟的系列抗战小说,可看做是历史短篇小说的“组合拳”,将短篇小说善于写“点”的特长发挥出来,以点带点,以点而细织而成“网面”,以具体历史场景“横截面”,造成对抗战历史“全景式”重新理解。在房伟如同一位“蜘蛛侠”,在《中国野人》《幽灵军》《副领事》《地狱变》《猎舌师》等十八篇小说中跳跃、穿梭,结成“历史之网”,利用特色各异的短篇小说集合体,造成一种长篇小说效应,但又能保存每个短篇的独立艺术和思想价值,从而捕获那个飘荡的“历史蝴蝶”的精魂。

专家推荐

房伟的《猎舌师》抗战系列小说,没有从惯常的历史观念去解读笔下的历史人物,而是专心致志地以个人的感悟来塑造文学形象,把历史和传奇化作了一组战争人物的个体“心灵史”。 他写了很多战争中的大人物,也写了不少小人物。他具有丰富的历史知识和对战争的细腻想象,写出了生命个体在特殊环境下的尊严、伦理与挣扎。——莫言

这十八篇构思奇特的战争小说,诠释了中国青年作家在历史书写领域的强大想象力与探索精神。该作家更像一个历史的“猎魂师”:他在历史残骸中打捞灵魂碎片,让那些无主孤魂,漂泊幽灵,在战争的硝烟和炮火中,各自展开言说与救赎。一一吴义勤

房伟多才,涉猎多个文学门类,小说、评论、人物传记、学术着作,而且,他在哪个门里都很精彩。我还是更喜欢他的小说,当然,因为我自己是写小说的,当然,更因为房伟的小说里有着房伟的更鲜明更独特的印记。无限阔展的张力,不加掩隐的野心,超常非凡的想象,都让我们在读房伟小说的时候倍感兴奋。无论是独辟蹊径的题材,还是法无定法的技巧,无论是印在骨子里的文学品质,还是文字中呈现出的精神高度,都十分的惊艳,突破固有的模式,走自己的一家之路,给人以新鲜经验、莫名惊喜以及较强的震撼。——范小青

这是神经脆弱的读者难接受的题材:画面残酷,花式死亡层出不穷,充满战争弥漫不去的血腥气。然而,作者又用不乏柔情的笔告诉我们,任何不正常时代,哪怕双手鲜血的恶魔,同样可能是午夜辗转难眠的肉身凡胎。同样有所怕,有所爱,是大时代身不由己的卒子。《猎舌师》十数篇小说构成一个复杂有机体,作者有如被叙事之神附体的男巫,攥紧千变万化的水晶球,令观者中魔般深陷其中。除了对战争的控诉,小说的底色是对人性至善至美的追求,还原历史面貌的勇毅,更有百炼钢化为绕指柔的罗曼蒂克。除了房伟,没人可写出这样集大美与大恶于一体的文字。他是抗战书写史难得一见的人才。——文珍

作者简介

房伟,1976年出生于山东滨州,文学博士,教授,博士生导师,中国现代文学馆首届客座研究员,中国作协会员,山东首批签约评论家。于《文学评论》《中国现代文学研究丛刊》等刊发表论文一百余篇,获国家优秀博士学位论文提名奖,刘勰文艺理论奖,山东省优秀社科成果奖,江苏省优秀文学评论奖等,有着作《王小波传》等六部。

曾于《收获》《当代》《花城》《十月》等刊物发表长中短篇小说数十篇,数十次被转载,小说入选2016年中国小说排行榜,2018年收获文学排行榜,获紫金山文学奖、叶圣陶文学奖等,着有长篇小说《英雄时代》等,台湾东吴大学访问学者,现执教于苏州大学文学院。

目录

001 序(王尧)

001 中国野人

019 幽灵军

040 小太君

058 副领事

075 地狱变

094 鬼子妮

108 还乡

128 白光

137 花火

152 肃魂

171 杀胡

189 七生莲

209 红龙

229 指南

248 起义

259 手肴

275 猎舌师

308 五三

321 后记:用文学触摸历史的褶皱

附:

序

王 尧

在关注房伟近几年的小说创作之前,我对作为青年批评家的房伟印象深刻。房伟对王小波和其他当代作家的研究,充满真知灼见,是他们这一代批评家中的佼佼者。房伟曾经很长时间在山东的高校任教,引进到苏州大学后,我们成为一个教研室的同事。我逐渐了解到房伟在做文学批评的同时,一直创作小说、诗歌,十多年前就出版过长篇小说。房伟这几年写抗战历史题材的小说引发广泛关注,2017年获得江苏紫金山文学奖之优秀短篇小说奖。我的感觉是,“小说家”房伟,大有压过“批评家”房伟的趋势。

房伟既批评又创作,是我理想中的现代文人的最佳状态。我曾经多次谈到,我期待自己像现代史上许多文人那样,在大学里教书,写作,写论文,写小说,或写其他。房伟已经做到了这一点。房伟的写作状态远比我想象的要好,他从容不迫,热情而不失冷静。教学、研究的任务已经很重,但还不时发表小说新作。疲惫的我每次见到毫无倦容的房伟,都要感慨他浑身散发的“正能量”。

现在即将付梓的《猎舌师》结集了房伟近几年来创作的以叙述抗战历史为主的中短篇小说。在写作这些小说之前,房伟做了大量的史料准备,又以批评家的本能选择了叙述历史的方法和形式,展开自己关于历史的想象。这样一个收集资料、进入历史情境、再艺术创造的过程,有不少值得我们关注和讨论的话题。

抗战与历史,都是当下文艺重要的关注热点,也是创作突破的难点之一。说起“历史小说”,人们往往首先想到“长篇”历史小说。通常的印象是,“长篇”的时间跨度、空间容量,及厚重历史主题,更能表现我们对“史诗性”的想象。这也是中国小说叙事传统的一个特点。《史记》之所以称为“无韵之离骚”,就是因为它不仅记录历史,而且有着文学化的构思剪裁、布局谋篇,有着文学化的人物塑造与故事编写。中国文学之中的历史,偏重其传奇性与故事性,历史观多为循环史观与帝王史观。比如,《三国演义》《隋唐演义》这类演义小说。这种“文史不分”的情况,在西方社会也存在,早期西方史学着作充满文学笔法,比如,希罗多德的《历史》有丰富的故事细节,恺撒的《高卢战记》可看为优美的散文随笔。中世纪史学,表现为上帝意志的“历史阐释学”,有神迹等神秘主义东西。这种情况,直到兰克、吉本、蒙森、卡尔等近代启蒙史学家出现后,具有科学理性意味的“真实性”,才逐渐成为历史第一要素,文学的成分、道德评判的成分,才逐渐退出历史叙述。

这也影响到西方文学对历史的表现。西方的现代历史小说,从号称“历史小说之父”的司各特的《艾凡赫》,一直到狄更斯、莎士比亚、托尔斯泰,当代的尤瑟纳尔、库切的作品,都充满了理性精神和哲学意味,在追求历史真实基础上,探求人与历史与社会的复杂关系。西方历史小说,更关注历史真实性,更追求历史理性精神。也就是从一个更高的理性精神层面,来看待历史轨迹,而不是依靠某种意识形态力量。比如,尤瑟纳尔的《哈德良回忆录》,以虚构的罗马皇帝哈德良的回忆录为线索,不仅为我们展现罗马时期栩栩如生的生活场景与历史风貌,而且表现了作家对于生死、历史与存在等很多严肃问题的思考。着名西方历史学家吉本就说过,历史是由血与火、人类的罪行与愚蠢组成。这种对历史“性恶”论的观点与历史理性精神,是我们的历史文学匮乏的。我们的历史文学,除了传奇性演义特质之外,底色则有着浓厚虚无天命观与道德化价值判断立场。在此之上,则是强烈的意识形态化历史观念,历史成为意识形态图解工具。

在当代中国,历史小说多是长篇巨制,追求史诗性。这种史诗性,除了文学的野心,也有意识形态进化论的影响。新时期之后,新历史小说兴起,很大程度上形成了对宏大叙事的质疑,但又在游戏性、戏仿颠覆的叙事方式之下,造成了历史叙述的贫弱,追求“六经注我”的自我意愿,也对历史理性造成了负面消解。很多小说把历史解读为虚无史、欲望史。这样的新历史主义小说,失去最初新鲜感之后,就因为历史理性的匮乏而陷入叙述困境。目前活跃于银幕的“抗战神剧”、“历史神剧”,除了民间的历史传奇思维,也要追责到新历史主义的负面效果。电影《白鹿原》就将一部探索中国百年历史的严肃小说化为田小娥的“骚情史”,这无疑是发人深省的。新世纪之后,史诗性的长篇历史小说再次兴起,以此表征现代民族国家的形成,但似乎又走到另一个极端。很多长篇历史小说,动辄40、50万字,大多是几大家族争斗,百年巨变沧桑,或王朝争霸,成就一代明君。这些长篇历史小说,徒有史诗体量,但并无史诗的精神容量与思想含量。它们既缺乏历史反思的深刻性,也匮乏历史理性精神。所谓宏大表象之下,这些作品大多还是较保守的历史观和文学观,有的甚至还在追求所谓“雄主帝王”史观,实在陈腐不堪。

好的历史小说,应是文学的感性体验与想像力,结合历史真实性与理性诉求的产物。几个方面不可或缺其一。文学史上的优秀中短篇历史小说也不少,比如,诗人冯至的《伍子胥》、陈翔鹤的《陶渊明写挽歌》《广陵散》等,新时期以来抗战题材的中短篇小说,就有尤凤伟的《生命通道》、周梅森的《大捷》、阿成的《安重根击毙伊藤博文》等名作,但中短篇历史小说,尤其是短篇历史小说,难度却并不小。如果一味追求灵巧,就会成为不成体系的零散片段;如果只注重史诗性,则会让作品变得沉闷不堪,丧失鲜活的个人体验与强烈的故事代入感。要在精短篇幅之中,快速进入一个感性历史情境逻辑,将读者带入到独特的历史氛围,又能在有限篇幅破除局限,展现宽广的历史视域与历史反思,这的确不容易。同时,注重历史精神,也不能放弃历史小说的娱乐性,如何将历史故事讲述得动人心魄,在传递历史真实信息的同时,给人以智慧启发与故事性愉悦,也是房伟的这组历史小说努力的方向。这些小说非常注重逼真的历史现场感的还原,细节描写的镜头画面感很强。

房伟的这组历史小说,大部分是短篇,最长的2万多字,但写法结构还是短篇的规模与气质。他的做法是当一个“蜘蛛侠”,结成“历史之网”,利用特色各异的短篇小说集合体,造成一种长篇小说效应,但又能保存每个短篇的独立艺术和思想价值,从而捕获那个飘荡的“历史蝴蝶”的精魂。每一篇都试图找到一个新的表现视角,呈现出新艺术手法,颇具匠心。有的小说颇具悬疑侦探氛围;有的灵动自如,写世情写人物;有的利用美食、惊悚等类型文学手法;有的借助《聊斋》手段,以狐鬼写人性;有的则更像历史随笔散文,淡化情节,探讨哲理;甚至有的小说,还借助符号学理论,以理论入小说,追求理论与文学文本的融合。短篇小说素有“社会生活的横截面”之说,更擅长通过细节勾勒,片段呈现与留白艺术,表现个人化叙事与日常书写,即便写历史,由于篇幅限制与题材拘囿,往往也是草蛇灰线,点线结合,“留白”大于具体“历史写实”。这样的写法,固然灵动,富于象征隐喻性,但又让人感觉不够厚重。房伟的这个系列抗战小说,可看做是历史短篇小说的“组合拳”,将短篇小说善于写“点”的特长发挥出来,以点带点,以点而细织而成“网面”,以具体历史场景“横截面”,造成对抗战历史“全景式”重新理解。虽然这些小说篇幅都不大,但从叙述空间讲,涉及日本北海道、屋久岛,越南的河内,中国的则有南京、北京、上海、苏州、扬州、济南、沂蒙山、微山湖根据地、山东莒县、香港、台湾等。

在叙述时间上,房伟小说有抗战各个时期的展现,早至1928年的济南五三惨案(作为1931年“九一八”抗战的前奏),晚至日本战败投降的故事,同时,也涉及当下现实时空对抗战的理解。从人物来讲,它包括了很多不同层面的人物,中国方面既有汪精卫、蒋介石这样的历史大人物,也有军队高层军官,如起义将领,叛逃的师参谋长,潜伏的日伪官员,日军方面则涉及副领事、师团长、大佐等高级军政人员。但这些小说更多刻画了很多非常有特点的小人物,比如,军统底层人员,投毒杀敌的中国厨师,八路军战士,根据地民兵连长,自发抗战的普通村民,内心痛苦的汉奸,自杀的日军中尉,伪军小军官,日本军医,日军逃兵等。作家试图进入这些不同历史人物的复杂心灵,不是简单“道德判断”和“意识形态规训”,也不夸大“历史的同情”,给予他们过多历史特权,而是将他们放置在具体历史情境之中,以严肃的历史理性精神,考察他们和大历史之间“晦暗难明”的关系。

这些历史小说,就是大大小小的“历史心灵”编织出来的历史,效果在于跳出国仇家恨的道德叙事局限,从历史精神高度审视这段民族国家的历史。比如,小说《手肴》再现了南京屠城的惨剧。被日军强暴的女学生和当汉奸的表哥,形成了紧张对峙关系。小说从女学生的视角,再现了表哥令人难以理解的生存意志。小说没有美化表哥的软弱妥协,圆滑世故,也没有遮蔽他残存的善良与保存同胞的善举。丑陋的战争将美丽的女学生化成斩断敌人手掌做炖菜的女杀手。人性是复杂的,面对屠杀,女学生和表哥都做出了不同人生选择。小说将道德审判和人性审判的双重权力,都交给了读者。小说对于江南地区面对日军侵袭的反映,令我们想起加拿大抗战史专家卜正民。他的着作《秩序的沦陷》就从很多史实细节为我们勾勒了众多历史小人物。无论抗日志士,汉奸,还是所谓“合作者”(cooperator),考察那段血与火的历史,既要坚持人性的宽容视野,又要予以冷峻的历史批判。

我注意到,这组小说还注重历史与现在的“互文性”关系。《指南》《鬼子妮》《还乡》《五三》《白光》等小说,都从历史与当下的联系性入手写作。《指南》以电脑游戏虚拟抗战景观,反思当下现实青年的心灵迷茫;《还乡》以女记者对抗战期间发生的悬案的访查为线索,再现了历史的多维度可能性;《鬼子妮》虚写日军逃兵在中国的生活,实写“文革”对人性的摧残;《白光》以抗战军队的鬼魂再现,写出了日常生活的沉闷无聊;《五三》以失业在家的老记者,查访爷爷对历史大事件的参与入手,写出了人生对意义寻找的重要性。小说《五三》,写到了一只飘飞于历史迷雾的蝴蝶。这组小说也出现了很多有关“雾”的描述。比如,《还乡》中的雾气缭绕的神秘大山,《杀胡》中的山瘴弥漫的小村,《肃魂》里埋藏无数尸骨的元湖上空的水雾。这雾气是历史迷雾,有无限的神秘气息,既充满魅力,又有几分狰狞,它隐藏着无数血泪,无数爱恨情仇,也隐藏着无数可能性,偶然性,人性隐秘的挣扎与晦涩哲思。“蝴蝶”就是穿越历史迷雾的心灵力量。

卢卡奇谈到小说与史诗的复杂关系时认为,史诗和小说这两种客体形式,并不是按照创作态度,而是按照它们在创作时发现的历史哲学事实区分开来的。小说的时代,生活的“外延整体”不再显而易见,感性的生活“内在性”已经变成了难题,但这个时代仍然有对于“总体”的信仰。这种“总体性”,是作家面对个人化的生存现实,面对人与自然分离的人造世界,所执着进行第一种整体建构性的“赋形”努力。伴随着中国全面的现代转型,中国历史小说必须反思其“史诗性”品质,是用一种意识形态正确的话语给予规训,还是从个人化的视角,理性地看待中国的民族国家发育过程的种种光怪陆离与酷烈创痛,并寻找出一种总体性的心灵主体状态,也许是摆在很多中国小说家面前的迫切任务。

在这个意义上,我对房伟的小说创作怀有更高的期待。

后记

用文学触摸历史的褶皱

房伟

几年来,学术研究之余,我一直对抗战史料保持着业余兴趣。在历史的深处,我发现了很多非常有趣,令人惊讶,也令人慨叹的细节。同时,我对当下抗战历史小说也有诸多不满。很多作品或流于戏说,止步于传奇性与戏剧性,或过于沉重乏味,成为史料的堆积,如何能写出别具一格的历史小说呢?我带着这些疑问,开始了历史小说创作。

说起来,我对历史小说的创作,也是和这些年对文学的历史意识的思考分不开的。柯文的《在中国发现历史》强调通过对中国地方性和阶层性的细分,在“移情”的基础上,形成观察思考中国历史的新的方法论。这种“以中国为中心”的内观态度,是对二战后,研究中国近现代史的“冲击反应模式”“帝国主义模式”“传统—近代模式”的反思。这无疑丰富了西方观察历史的视角、观点和材料。除此之外,随着海登·怀特为代表的后现代历史学兴起,特别是法国年鉴派的布罗代尔、勒华·拉杜里等骁将的出现,历史学界对于历史细节性、偶然性和复杂性的关注,对多种研究方法和视野的综合(特别是文学性的引入),也到了一个相当的高度。黄仁宇的《万历十五年》,孔飞力的《叫魂》,史景迁的《王氏之死》,裴宜理的《华北的叛乱者与革命者》等西方学者研究中国历史的海外汉学着作,都很好地体现了这些特点。然而,中国历史学界在这方面却是被动的,柯文的“以中国为中心”仍然有着西方主体论的坚实哲学基础,而中国学者研究自己的历史,其根基又何在呢?在国内史学界,存在马克思史观、西方启蒙史观、后现代史观等几种观念的冲突,也出现了很多不错的作品,但总体而言,思路并不清晰,观念也并不明朗,特别是“见微知着”的能力和“文学性”的敏感捕捉能力,仍比较欠缺。

同样,从史学界说到文学界,其问题更是尴尬。俗话说,“文史哲不分家”,有活力的学术思想,更是直接影响文学创作。很多西方作家的历史小说,其实也受到了上述史学思潮的影响,如尤瑟纳尔的《哈德良回忆录》。但我们很多所谓具有后现代意味的,颠覆性的“新历史小说”,如果考察其精神内核,除了虚无之外,更靠近古代的传奇和演义。新时期以来,我们有过很多优秀历史小说,特别是长篇小说领域,如《少年天子》《白鹿原》《曾国藩》《胡雪岩》等。但当下中国的历史小说创作是匮乏的,尤其是抗战历史小说。在我看来,好的历史小说,应该具有以下几个标准。

首先,好的历史小说应体现出一种历史理性精神。很多好的现代史学家,都体现出了良好的现代历史精神,即尊重史实,尊重人性,在尊重生命个体的基础上凸显历史伟力,同时,在历史波澜壮阔或平静如水的岁月之中,寻找伟大的历史叙事精神。这种叙事精神,表现着历史庄严的辩证法,表现着历史的神秘复杂与历史的严峻与温情。吉本的《罗马帝国衰亡史》,迦太基与罗马的殊死搏斗,罗马统帅小西庇阿的痛哭,迦太基主帅哈士多路巴的妻子的决绝死亡,令人血脉贲张。而恺撒的《高卢战记》中记述的白雪皑皑的高卢大地上,两个种族的生存斗争,修昔底德的《历史》中对波澜壮阔的希波战争的描述,都令我们感慨战争给人类带来的辉煌、创伤、贪婪和反思。不客气地说,中国当下很多历史小说,我们很少看到这些东西,我们的历史小说缺乏“力量感”。我们有的,或是随意的变形夸张,虚构模拟,戏仿戏说,嬉笑怒骂,虚无改写;或严肃呆板,是某种意识形态观念的生硬反映(革命化或种族化的)。

其次,好的历史小说,应该有一种独特的地域主体特质。布洛赫说,历史的事实,乃是心理学上的事实,黑格尔将普鲁士国家当作历史发展的顶峰,麦考莱把宪法体制下的英国当作历史的最优秀典范,都是历史学家的心理主体在起作用。比如,法国的尤瑟纳尔,在历史小说中,总能将对人类命运的抽象哲思,大历史中的悲剧个人,与宏大的西方历史结合起来,表现出一种神秘博大,具有欧洲血脉的“星空”气质。而同样是历史小说家,日本井上靖的《敦煌》《苍狼》《孔子》等历史小说,则擅长在表现历史的雄奇残忍与荒诞可悲之中人类的抗争意识。这无疑带有日本岛国文化中的死亡意识和幽微独特的生命体验。而同样是日本的历史小说家,司马辽太郎则擅长宏阔的历史场景的描述,在这种宏大的描述中,展现不同历史人物“命定”的选择,这类小说无疑具有所谓“大河小说”的气质。

再次,好的历史小说,能善于处理历史的偶然性、细节性和总体性的关系,善于赋予历史文学的光芒与魅力。中国历史小说还有一个问题,就是“正史”味太重,太过拘泥史实,缺乏想象力和独创性,比如《大秦帝国》《曾国藩》等小说,虽然历史精神很充足,但历史的想象性,趣味性和文学性,表现得还是有欠缺的。这尤其表现为历史小说的中短篇领域的不发达,文学过于迁就历史,也就没了自己的力量。井上靖、司马辽太郎、陈舜臣、浅田次郎等一大批日本历史小说家,可以成为中国作家学习的示范。他们既有非常严肃的历史精神,又在历史小说中充分表现了文学与历史之间的张力结构关系。可以说,在文学虚构与史实之间,这些日本作家,找到了各自独特的言说方式,井上靖对敦煌大历史下小人物的虚构想象,司马辽太郎的楚汉相争的小说推演,陈舜臣对甲午之战的反思,浅田次郎对于晚清历史人物的微妙把握,都令我们叹为观止。然而,我们很多历史小说,或过于拘泥史实,或过于天马行空,很少能找到一条平衡之路。

这个系列开始于2016年年初,恰好我在台北的东吴大学访学。我住在幽静的阳明山下,钱穆故居旁,无人打扰。生活就是在图书馆、教室和宿舍之间进行着。写论文之余,当我在那些历史的尘埃之间飞扬思绪,就有了强烈的创作冲动,也就一口气写出了18篇长长短短的战争历史小说。《中国野人》取材于北海道的中国劳工的原型,《幽灵军》取材于南京大屠杀后失踪的川军部队的故事。《肃魂》取材于肃托事件。《副领事》《起义》《花火》《猎舌师》《鬼子妮》等小说都有历史事件或人物的原型。有的则只有一点历史的影子,如《红龙》之中,我试图以60年代中期的香港为背景,再现宏大历史与个人的隐秘纠葛。出于对张爱玲的致敬,小说中的主人公成了易先生和蒋丽珍小姐。有的小说则完全是虚构的,甚至和现实发生某种程度的“互文性”,如《白光》《指南》。

我的笔下,有大人物,也有八路军战士、国军士兵,还有日本军官、随军僧侣,也有伪军军官、维持会的灰色人物,更有很多大历史下的普通中日民众。这里有英雄、汉奸,也有战俘、逃亡者和普通人。我试图展示一些战争横截面,有的是决定历史的时刻,有的则是普通人的生命瞬间,进而表现战争给民族国家、生命个体带来的创痛,揭示战争背后复杂的人性冲突,探究历史的幽微深处种种可能性。历史的幽魂无处不在,它们不知何时就会从历史的深处冒出,成为人世的潮水中,飘荡无定的赛壬的歌声。我不知道做得是否成功,但诚实地说,在对历史氛围的复原之中,我曾幻想带领笔下的几个小人物,真正回到历史时空,体验那些别样的氛围。它给我带来了很多隐秘的激情与快乐。我并没有什么小说名家的野心,而是学术研究之际,接触了大量史料,尤其是抗战史料,越发慨叹中国近代史的文学书写资源是如此丰厚。我们没有理由将中国历史文学的任务,都交给日本人和欧美作家,抑或穿越历史的网络作家。我们自己则在“书写现实”的旗号下,津津乐道,反复咀嚼那些丫丫乌乌的“隔壁老王”的破事儿。

美国学者福山曾说:“历史已经终结”。此说法也为后现代主义塑造“终极景观”提供了灵感。虽然,福山后来又修正了看法,上世纪70、80年代以来甚嚣尘上的后现代主义,在新世纪也正发生着批评家们认为的“新转向”,即后现代性退隐,现代性重现。全球化的冲击下,人类没有走向大同。民族国家意识和民族、文化的激进态度,却不断走向新冲突。英国退出欧盟,特朗普执政,泛亚和泛欧的强人政治重现,都在昭示意识形态未退出公共空间。地球上的人类,远远还不是躺在沙滩晒太阳的“最后的人”(LAST MAN)。也许,福山的最大启示,并不是预言了历史终结,而是展现了人类对未来的一种隐忧,即那些人类为之流血牺牲的概念,那些寄托人类爱恨情仇的宗教、意识形态和民族优越感,是否会随着物质极大丰富走向消亡?没有了战争、冲突、政权更替,历史是不是会变成无聊的数字图表、枯燥的流水账?然而,即便如此,我们对历史的文学书写,反而显得格外重要起来。因为正是历史的好奇心和想象力,正是那些历史的褶皱和可能性,会给人类的存在,提供更多的选择维度、生存勇气与时间的智慧。

此战争系列中短篇小说集的出版,要感谢众多师友、编辑和朋友的大力支持。感谢我的恩师、中国作协书记处书记吴义勤教授。他的肯定和支持,是我不断前行的动力。感谢《小说选刊》王干副主编、李昌鹏编辑,《小说月报》徐晨亮主编、徐福伟编辑,《长江文艺好小说》喻向午主编,《青年文学》张菁主编,《中华文学选刊》安静编辑,《山花》李寂荡主编、李晁编辑,《当代》孔令燕社长、石一枫编辑,《花城》朱燕玲主编、陈崇正编辑,《十月》的季娅娅编辑,《红豆》张凯编辑,《大家》周明全主编,《天涯》王雁翎主编、林森编辑,《作品》王十月副主编,《青春》育邦执行总编辑等。正是这些编辑老师们的提携奖掖,才让我这个做文学批评和理论研究的人,勇敢地闯入创作领域,写出这些肤浅的文字。我还要感谢那些好朋友们。山东作协的王方晨副主席,在小说技法上给我很多指点,他从来不吝指教,丝毫不藏私。江苏作协的叶弥副主席,是我在苏州文联“结对子”的指导老师,她为这些作品提出了珍贵的修改意见。江苏作协的汪政副主席,中国社科院的刘大先研究员,山东大学的马兵教授,还有刘永春教授、文红霞教授、赵牧教授,作家弋舟兄、东君兄、王威廉兄、文珍小妹妹这些好朋友,都先后为这些小说写过或长或短的评论,让我非常感动。我的师兄,青岛大学王金胜教授,见证了我这组小说的第一篇到最后一篇。他的很多意见对我非常有启发。这份珍贵友谊,我铭记于心。也要感谢《雨花》写作营,特别是李凤宇主编。写作营激发了我的写作热情,也为我提供了学习交流的机会。

最后,还要特别感谢苏州大学的老师们。苏州大学资深教授范伯群先生,是中国现当代文学研究界的重量级学者。他严谨的治学态度和刻苦钻研的精神,值得我终生去学习。苏州大学文学院院长,长江学者王尧教授,一直支持鼓励我,帮助我进步。他的学问和人格魅力,都是我学习的榜样。文学院的季进教授、刘祥安教授等很多老师,都热心帮扶指点我,让我这个来自山东的外乡人,在苏州大学这所有着悠久传统的着名学府,感到了很多温暖,也深深地感到了自己的不足。

路漫漫其修远。我会继续努力,认真写作,认真搞学术研究。

我会满怀感恩之心,不断前行。

2017年盛夏于苏州大学杨枝塘

(来源:中国作家网)