1979年,高晓声凭借《李顺大造屋》《“漏斗户”主》重返文坛,自称“出土文物”的他塑造了李顺大、陈奂生等新时期文学的典型形象,被认为是鲁迅“国民性”问题的延续,获得文坛很高的赞誉。梳理高晓声的创作历程,可以发现其新时期写作与1950年代“干预生活”“写真实”的接续,农民书写呈现出的农村变革诸多问题,以及作家在批评话语中的不自觉转向,进而寻找当代文学思潮的关联性以及裹挟在批评话语中的创作困境。

一、摆渡人的出发点

高晓声是新时期作家中最早被经典化的,获得很高的文坛荣誉。《李顺大造屋》获1979年全国优秀短篇小说奖,在1980年的颁奖大会上,巴金发奖并致祝词,高晓声代表获奖作者发言。冯牧在《关于文学期刊工作的几点意见》时谈及,“《雨花》上发表了高晓声的作品,我以为还没有给予足够的评价”。《陈奂生上城》获1980年全国优秀短篇小说奖,周扬在发奖大会上提出,“一位以擅长描写新旧交错时期的农民而受到文艺界称赞的作家高晓声同志,他在新近发表的一篇文章中说得很好,无论你写什么东西,总要给人以力量。我们的作品无论如何不应该使人感到消沉颓丧,而应使之振奋精神,增添勇气”。在讲到艺术家需要有“真正的艺术家的勇气”时,周扬说:“当代小说家中写中国农民最好的是高晓声,很有希望成为鲁迅那样的文学大师。”从1980年起,高晓声“先后担任江苏省作家协会副主席、中国作家协会委员和理事,是江苏省最早享受国务院特殊津贴的作家之一。时与王蒙并称‘南高北王’,蜚声海内外”。

殊荣背后,是高晓声写作如何赢得诸多肯定。众所周知,高晓声所受文学训练不多。大学所读的专业是经济学,后被分配做自己热爱的文化工作,“走上新路”之后发表了几篇小说,有的是根据宣传材料改的小说,也有在“周围一些很好的共产党员文学家”“握着我的手教我写作,一篇,一字一句地修改我的文章”3的背景下完成的。但旋即因1957年“探求者事件”被划为另册20余年。在长久的历史沉寂中,很多朋友都以为他去世了,但新时期作为“出土人物”的强势复出令很多人惊讶不已。

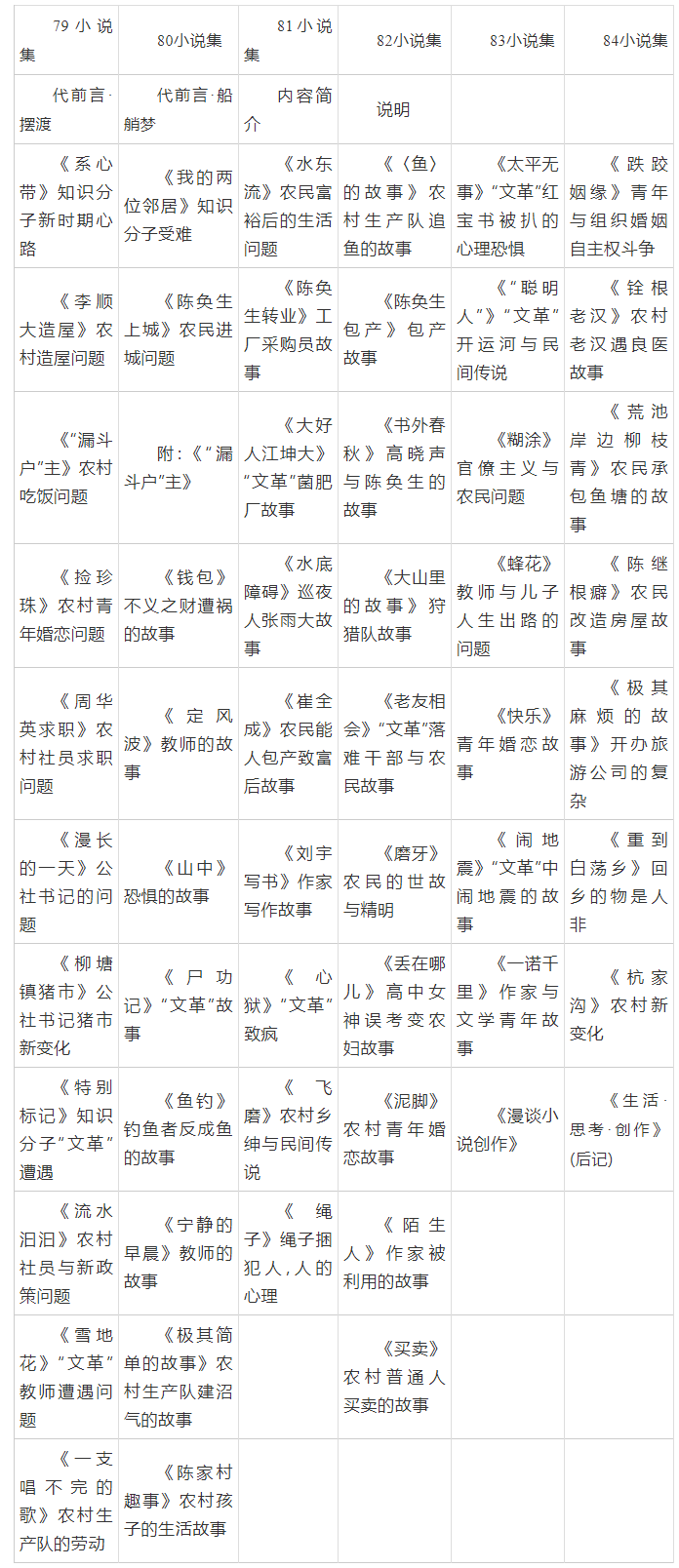

在1979年《摆渡》中,高晓声阐释自己对作家及文学的理解,作家“最宝贵的东西”是真情实意,“他以真情实意飨渡客,并愿渡客以真情实意报之”。高晓声从小在农村长大,后去上海读大学,去南京工作。1958年蒙难再度回乡,到1979年回到南京,他人生的大多时光在农村度过。被遣送回乡的21年,先是务农,后做过中学教员、图书馆员,为维持生活折腾各种副业。在长久的看不到希望的过程中,他已经彻底农民化了,也经历了诸多磨难。新时期初,成名之后,很多人还惊讶他的土气、难懂的武进话及不扬的外貌。他的写作多聚焦于农民与农村生活,笔者统计了高晓声新时期初结集作品的话语聚焦。

从列表可以看出,高晓声的作品多是农村问题小说,涉及农民吃饭、造屋、求职、就医,青年的婚恋,“文革”期间开运河、闹地震、游街批斗,以及新政策下的各种新事物,进城、包产到户,副业养蜂、养鱼、开旅游公司,等等。有学者指出,“中国农村改革开放以来的最大成就,并不是农业产量的增加和农业劳动生产率的提高,而是村民们越来越多地卷入农业之外的各种创收获得。乡村经济中由此形成了一种全新的自我持续的动力,推进农村的现代化转型”。从这个意义上,我们发现高晓声写出了改革开放初期农村农民的诸多变化。有时候,他也会把自我植入,作品中出现作家与知识分子形象。他所关注的,多是那些“普通通通的人,做着普普通通的事,过着普普通通的日子。他从不梦想飞来横财,也处处用心不上当受骗。凡是普通人的普通的优点和弱点他都具备,因为他是在这块普通的土地上长大的”。

在复出之初,高晓声了解到在几位中央负责同志的报告中,都强调恢复党的实事求是和关心群众疾苦的传统,自己就想为农民叹叹苦经。《“漏斗户”主》中的陈奂生,“我眼看他年年挨饿,但是谁也不知道这个吃饱肚皮的问题怎样解决,什么时候能够解决。农民迫切要求解决饿肚皮的问题,所以我写了《‘漏斗户’主》这篇小说。《李顺大造屋》中所反映的事和人,在苏南农村极其普遍,想要造屋,必须送人情、走门路,出高价买材料,乃至上当受骗、损失钱财,确实是困难重重。而没有房子,小伙子就娶不到老婆。我希望通过自己的作品反映一些农民的状况,以求引起人们的注意。这就是我创作的出发点”。

在这个出发点上,他的农村小说写实性较强,很多故事都有真实的人物素材。《“漏斗户”主》原型高焕生,就住在高晓声隔壁,又是本家亲戚,高晓声本来叫孝生。同辈排名,难兄难弟。《“漏斗户”主》里的形象、事情几乎全都是他身上的,一点儿也没有加工,没有到别人身上找材料,就是他,他的老婆,他的儿女,可以说是他一家的真实记录。“《鱼钓》是真实的故事,不是我创造的,只是真实的事件触发了我。”《大好人江坤大》源于高晓声“文革”中办菌肥厂的情景。

在作品中,我们会看到高晓声是把自己作为文学的“摆渡人”的,在《摆渡》中谈及作家最宝贵的东西是“真情实意”,并认为创作如同摆渡,“以真情实意飨渡客,并愿渡客以真情实意报之”。他本本分分地写农民的各种生活问题和人生困境,在写《“漏斗户”主》时,甚至会有流水账式的大段数字排列。他自己也说,在写《李顺大造屋》的时候,“只是想写写农民造屋的需要和困难,通过这种困难写出农民的善良,俭朴和坚韧的性格”。李顺大不是革命家,不过是一个“跟跟派”,但在作品中并没有嘲讽的意味,反而突出他在不断变化的新现实中的觉醒。“大跃进”之后的退赔,“尽管李顺大衷心接受干部们的开导,但是,他从这一件事里也吸取了特殊的教训”,“觉得在新社会里,存放货物是靠不住的,还是把钞票在枕头底下保险”。“文革”后,在干部劝说下的他“经过文化大革命,也学得很乖了,不愿吃这个亏”。有真实的故事情节做支撑,李顺大的种种变化和弱点并不妨碍读者对他的同情。

二、并不简单的故事

高晓声的作品注重写人物和故事,《李顺大造屋》《陈奂生上城》《周华英求职》《陈奂生转业》《大好人江坤大》《崔全成》《刘宇写书》《陈奂生包产》《铨根老汉》《陈继根癖》,直接以人物命名,写人物的生存境遇,以及人性的复杂。在高晓声看来,“田园牧歌很容易唱,因为简单。但如果要消除城乡差距,那就非复杂不可”10。通过人物带动故事,从而更多写出乡村问题与人性的复杂之处。

《极其简单的事》,写新政策要推广建沼气池,引发的干群冲突问题。大队书记陈宝宝把无法实施的责任归咎于典型人物陈产丙,亲自动手给他化妆打扮,游街示众。

两个装农药瓶子的小柳条筐,用两根绳子系着,一前一后挂在他的圆肩上。那柳条筐如果装满了,能盛五十斤煤屑。陈书记出于深厚的阶级感情,不忍对这位贫农过分虐待,每筐只装了一半,无非是做个样子而已。这对陈产丙当然不算什么负担,倒似乎显得更加英气勃勃。胸前的柳条筐上,贴着半张报纸,上写两行乌黑大字:“顽固分子陈产丙,破坏沼气化运动!”背后那筐子上,又是两行黑字:“破坏沼气化,就是破坏学大寨!”

这一时期虽然已经粉碎“四人帮”了,但大家都是在“文革”中“见过世面”的,因为“全生产队一共二十九户,十一年来挂过牌子示过众的,已有过一十八名,涉及十六位户主。原因各有不同,总括起来,一概属于革命需要,革命需要你做动力就做动力,需要你做对象就做对象,绝无讨价还价的余地”。而村人自觉建沼气池之后,又遇到政策的反复,一波三折,耗费人力物力之后,归于失败。局外人村里的右派周文良已经落实政策回到城里,却仍感慨农村纠葛多、做事难。想想村子里那些当权者“还是听我的”形势,感到惆怅。

《极其麻烦的事》写江开良1980年因公出差到苏州,看到“留园”游客纷至,就萌动念头筹办“农民旅游公司”。没想到“除开内部事务不谈(例如集资和人员配备等等),光是对外,至少有十一件大事要办”。

第一件就是要打报告,要求成立农民旅游公司。这个报告要先由乡经联会、乡政府审批。同意后再上报县交通局、县计划委员会审批。这些单位签署意见,一一盖了大印之后,才能够呈送县人民政府。人民政府才会正式发文批准。

还要另写一个申请报告,仍旧要经过乡经联会、乡政府审批,再送县交通局、县计委签署同意、盖章,然后才能到县工商局去领执照。

第三就是要造房子,又要单位申请,又要银行证明,然后又是乡经联会、乡政府、县交通局、县计委逐一过堂。最后还要县基建局批准。批准了还没有用……

对比来看,《极其简单的事》写极左路线对农村农民的戕害,干部的粗暴与官僚作风,以及土地政策反复折腾的劳民伤财。大队书记陈宝宝是“文革”练就的,对陈产丙的游街、动拳在他看来也是理所当然的事。农民则是长久作为革命的对象或动力,已然麻木,但也造成革命话语的失效。《极其复杂的事》则是书写1980年之后农村市场开放之后创业的困境,以及四化建设的复杂和困难。从这个角度再读简单的事和麻烦的事,会发现高晓声在不厌其烦地推进故事的过程中揭示出变革初期的诸多问题与障碍。《极其麻烦的事》写开办旅游公司的层层审批、繁文缛节,耗时耗力,江开良像个皮球一样,被有责有权解决问题的大小“衙门”、形形色色的官僚主义者踢来踢去。亲历的种种麻烦印证着“如何以合法的口实,阻遏改革的进行”。

不仅是农村诸多生活和社会问题,还有思想、心理、生活方式改变之后,人性的复杂之处。《书外春秋》剖析了高晓声与陈奂生的“公案”。尽管后来在石湾的追忆文章中,回顾陈奂生的原型曾上门找高晓声讨要钱财、要求给儿子安排工作,最后索取500元钱返乡,是没有道理的事情。但在这篇1982年写就的小说中,高晓声还是对此纠纷给予了充分的剖析和理解。在小说中,高晓声是作家,写了《“漏斗户”主》《陈奂生上城》《陈奂生转业》,获得了荣誉,作品中的人物就被对号入座了。陈奂生本来对于“写的是他”的传言不做理会,但在变化面前也改变主意了。毕竟周围那么多人煽风点火,不停地给陈奂生出主意。他们说:

高晓声既然对你是好心,就应该帮你的忙。现在高晓声有名气,有地位,自然有办法。他小说写你陈奂生当了采购员,你就去央他给你安排个采购员做。如果说你年纪大了,又没有文化,那就给你儿子求个工作。再不行,你就向他借点钱用用。这个他推不脱,一则不用他去求人,二则他把你的事情写成小说,拿了好大一笔稿费。就是分,也该分一笔给你。

这些闲话,陈奂生是忍得住的,可是他老婆受了弟弟的蛊惑,本来已经同奂生吵过几次,现在听别人又这么说,便天天寻气,同奂生日子嘴对嘴相骂,夜里背对背睡觉,还有那十七岁的儿子,居然也听信了别人的话,认为只要老子去对高晓声说一说,自己就有快活饭吃。也死乞白赖叫奂生去。……家里吵到这步田地,陈奂生的气也上心了,觉得这也是高晓声害他的,一怒之下,果然上城去找他算账。

但陈奂生见到高晓声夫妇后,还是心软改变了主意,没有再纠缠此事,倒是高晓声自己开始警惕要当心旁人的对号入座带来的麻烦。高晓声着力刻画人性的复杂,农村关系的复杂,细节的描写用力很深。以至于雷达说:“凡是读过他的作品的人,都被他的小说中深切的生活真实和浓厚的生活气息,深刻独到的见解和丰满厚实的人物形象所吸引,所感染。”高晓声被视为鲁迅、赵树理之后最会写农民的作家也就并不奇怪了。

关于文学观,高晓声反复强调“写真实”的问题。“我当中学语文教师的时候,要求学生写真人真事。”“我常常带着学生一同去采访,然后再回来作文。由于我同学生共同占有作文素材,不但容易看出真假,还容易辨别是否准确。也能觉察出学生在选材方面的长短。”学生回忆,当时的他“反复强调真实原则,让学生写真人真事,禁绝虚假。甚至让相关的人和单位盖章证明情况属实。他曾带领学生下田莳秧,也曾一起走出校门调查研究,采访三河口西姚村的姚留秀、焦溪查家舍的下乡知青张顺安。见到作文越写越丰富,越写越生动,高晓声感慨:‘为文学的,没有认真对待生活的态度,总是不行的。学生作文也是这样。’”

“写真实”是1950年代重要的文学思潮。在这一思潮带动下,1956—1957年间出现了一批“写真实”的作品,如《组织部来了个年轻人》《在桥梁工地上》《本报内部消息》《赵部长的一日》《田野落霞》等。这些作品难免对年轻尚处于艺术探索期的高晓声产生影响。虽然“写真实”论一度处于被批判的境地。但在新时期之后,随着政治空气的日益宽松和思想解放运动的开展,“写真实”再次被提出和肯定。在这个意义上,更能理解高晓声根据自己多年的底层经历写出了深刻感人的农村农民故事,他的为农民“叹苦经”,不厌其烦地写他们的吃、住、造屋、捉鱼、婚恋、求职、关系学等问题,甚至将很多真实材料和生活原型完全移植到小说中。他写的那些简单的事和复杂的事,不仅是历史因袭的重负,也有时代转型的种种“万花筒”般变化,对农村农民生活做了全面的呈现和理性的剖析。

三、“陈奂生”的困境

回归文坛之初,高晓声最先发表《系心带》,写一位受难者在新的际遇前的思考,对受难岁月的反思,对亲人的感激以及开启新生活的百感交集。他在文中表示“今后我不管到哪里,我会想起这里永远是我的起点,我和他们将永远是千里姻缘一线牵,这根红绸带将随时传递双方脉搏的跳动”。此后,他也多次在创作谈中回顾这段话。他新时期初创作大量的作品,多是写农村的老问题和新变化,既有的贫困问题,年轻人的各种改革,父辈人的因循守旧,也有现代技巧的艺术尝试。早在1980年,他就开始了现代手法的尝试,写出的《鱼钓》自己很满意,但并没有获奖,那些“海明威”式的写作甚至被很多人奉为看不懂,如《绳子》王蒙就说读了三遍也没有读懂,反而是《陈奂生上城》为他赢得巨大的荣誉和社会认可。周扬、茹志鹃都肯定高晓声写农民的深刻,“以最底层的人物,行为,来构成一种内含极深、极复杂的真理,概括了社会学,哲学,经济学的一系列的问题”。于是,陈奂生成为高晓声文学剧团中的名角,他沿着陈奂生的道路一直写下去。

王彬彬曾指出,“复出后的高晓声,一直是心有余悸的”,“他要替农民‘叹苦经’,他要揭示几十年间农民所受的苦难从而控诉使得农民苦难深重的政治路线的荒谬,但又担心再次因文获祸,担心自身的灾难刚去而复返”,所以,“不只是用一些政治套话、一些意识形态话语缠缠裹裹,也包括在具体的叙述过程中‘搞一点模糊’,还包括以创作谈、序言、后记一类方式误导读者”。“探求者”成员的因言获罪带来长久的人生伤痛,即便平反后,也多有着挥之不去的历史阴影。在作品中,高晓声曾多次隐晦或直言“写作的恐惧”。如在《高晓声一九八〇年小说集》代前言《船艄梦》中,他继续讲作家摆渡的故事。首先是摆渡的凶险,“你看那两岸码头,隔江相对,渡船从这边航到那边,要看准风浪大小,流速缓急,潮汐涨落,选择不同路线,才能不偏不倚,停落在对岸码头上。稍不小心,船就顺流飘落”“近来听有些人说中国的现实主义传统手法不够用了,不免猛吃一惊,觉得自己落后了十万八千里,人家不够用,自己竟还不曾摸着边呢。于是不得不抓紧时间,学点东西”。

在小说《糊涂》中,更是将写书人的困境和凶险做了情感的宣泄:

他已经是五十出头的人了,年龄和经历早就磨平了他的棱角;英雄气短,奴隶性长。生怕惹是生非,哪敢搏虎擒龙。即使风云际会,偶起雄心壮志,便如老僧思慕少妇,顿愧污了清规。他别无所能,无非是写了几篇小说。……想不到写了之后,引来许多恩恩仇仇,把自己推到风口浪尖去。他有气管炎的老毛病,已经影响到心脏了,哪里吃得消!所以他只得躲藏起来,听到有人称赞他,他就怕;听到有人咒骂他,他也怕。他觉得无论称赞或咒骂,都有点象让他挂牌示众。

这八十年代的第二个春天带给呼延平的气氛相当沉重,从极左角度去理解中央的政策以适合自己胃口的现象相当普遍,在某些角落里已经把鼓风机的电钮打开了。社会上谣传批了某某之后就轮到某某了……似乎一个新的花名册已经印就,怎样搞臭某某的策略已经制定并开始执行。锦川市已经从外地传来“呼延平写小说的目的纯粹是为了钞票”的流言,呼延平估计下一个回合将有“呼延平腐化堕落”的黄色故事创作出来。而最后则以“如此堕落的男人写如此反动的小说一点不奇怪”打句号。

情况出乎意料地发生了戏剧性的变化,省委一个主要负责人在一次大会上公开赞扬了呼延平的小说。西风转东风,见风使舵的人有的改弦更张,有的连方向也辨不清,只得抛锚停航了。于是呼延平的神经衰弱症有所好转,睡前服的安定片减少三分之一,而且无须每天都用了。

回顾高晓声的写作,在《李顺大造屋》的初稿中,屋并没有造起来,是在同为“探求者”成员的陆文夫建议下改为一个光明的尾巴,得以顺利发表,后获全国优秀短篇小说奖。在写作《陈奂生上城》时,一开始是因为《“漏斗户”主》没有得奖,就想将陈奂生的故事延续。光明的尾巴和喜剧性的故事赢得肯定,“我们的作品无论如何不应该使人感到消沉颓丧,而应使之振奋精神,增添勇气”被周扬在全国发奖大会上引用,不得不触动高晓声的写作方向。

尤其从《陈奂生上城》开始,高晓声与鲁迅风成为文坛比较的对象,以陈奂生为代表的喜剧化、精神胜利的写作也成为“国民性”问题的延续,成为当代文学的典型形象。诚然,“‘漏斗户’主陈奂生的故事颠覆了传统的现实主义(包括社会主义现实主义)农村题材的叙事模式,突破了传统观念中一般的以为‘漏斗户’都是因为好吃懒做的逻辑关系,以及阶级剥削和阶级压迫导致贫穷的因果关系,将一个勤勤恳恳的强劳力置于贫困线上,很尖锐地质疑一刀切的粮食分配方法,更进一步说,是社会主义集体化时期的粮食分配方法和制度”22。高晓声出场时的写作锋芒是相当犀利的,在他看来:

我们应该提倡写人物性格的复杂性。复杂了,小事情就变得波澜起伏,非常曲折,气势也可以写得很大。……复杂性不是可怕的东西,更不是坏东西,事物的发展,总是由简单到复杂的。四化就是很复杂的问题嘛。社会向前发展,总会越来越复杂,人们要跟上时代,也只有让自己的思想变复杂些,否则就“陈奂生化”了。田园牧歌很容易唱,因为简单;但如果要消除城乡差距,那就非复杂不可。

在这段话可以看出,高晓声理解的“陈奂生化”就是将复杂的问题简单化,旧脑袋、旧思想无法应对新变化。在之后的故事中,陈奂生转业、包产、出国,农民身份成为呈现外部世界的道具,成为“现代化”视野下被启蒙的对象。当他开始对于农村农民的俯瞰,陈奂生日益沦为可笑可叹的落后人物。与之伴随的,是高晓声文学观的变化。

从最初坦言与鲁迅的隔膜,“五七年打下去后书读得很少了。有人说我的小说很像鲁迅小说,其实鲁迅小说我有二十年没有读了,我的情况就是这样”。“《陈奂生上城》我原来的想法还是城乡生活差别比较大,主要故事是这么一个。但拿出来以后,许多同志从各个方面去理解它,我觉得那些意见,虽然不是我原来的本意,但仔细想想也是有道理的。”在高晓声与鲁迅风的比较下,在“伟大转折后现代化建设的新时期,多么盼望文学史能给我们一个新的鲁迅啊”的热切呼吁中,高晓声开始了陈奂生的阿Q之旅,作家开始有了直面人生、为民请命的使命意识,开始在作品中干预陈奂生的灵魂。

在《糊涂》中,呼延平作为“一个二十多年的右派,像地鳖虫一样向隅蛰居,任何时候都不曾给人留下过值得一提的印象;就连批斗、挂牌、游街甚至挨棍棒,也表现得极其平庸。就象阿Q挨刀前忘记喊‘过了二十年又是一条好汉’一样窝囊”。“他一年一年病,一年一年瘦,一年一年老,谁都看出他注定是永世不得翻身的老奴才。”“可是,如今他忽然变成了历史的见证人。他用自己的切身经历,亲见亲闻,来让大家认识这个时代。像他这样的人也敢于直面人生,敢于为民请命。”27在《漫谈小说创作》,高晓声分析“什么叫特征性细节?如阿Q,我们马上就想到几个细节,怎么跟赵太爷姓赵,怎么调戏小尼姑,怎么同小D打架,怎么样向假洋鬼子要革命,到死的时候还画圈欣赏圆不圆,想到了这些细节,就有了阿Q”28,阿Q已然成为高晓声的重要参照系。

从1979年3月,陈奂生首次亮相于《钟山》杂志《“漏斗户”主》,在高晓声看来,这篇小说更像是一篇文学报告,因为小说的材料几乎完全从一人身上得来。但正是这篇作品树立了高晓声写作的信心,认为“这篇小说,只有像我这样在农村几十年,和农民同甘苦的人才写得出”。1980年2月《人民文学》发表《陈奂生上城》,高晓声一开始只想写城乡差距。住招待所的细节有他自己的生活经历,“苏南农民劳动一天,通常只有七、八角收入,住一夜倒花掉农民近十天的工资,悬殊实在太大”。而且,这种情形,农民并不知道。“告诉他们,他们都不信。反笑我说海话。”在一定程度上,也是在为农民“叹苦经”。但在创作谈《且说陈奂生》中,他却开始解剖人物的灵魂,同时也检讨要解剖自己的灵魂。

1981年3月《雨花》发表的《陈奂生转业》,陈奂生被刻意安排上台表演,写出当时社会上一些搞关系、走后门的坏风气。后发表《陈奂生转业》《陈奂生包产》《陈奂生战术》《陈奂生出国》。1991年上海文艺出版社出版长篇小说《陈奂生上城出国记》。“善良而正直,无锋无芒,无所专长,平平淡淡,默默无闻,似乎无有足以称道者”的小人物陈奂生成为走马观花的对象。从开始慨叹“无论是陈奂生们或我自己,都还没有从因袭的重负中解脱出来”。“因袭的重负”在很大程度上消解了高晓声作品中强烈的具体问题指向,如官僚主义、不合理的分配制度、约束人能动性的社会体制、愈演愈烈的城乡差距、农民生活的诸多艰难、本分厚道善良等美德在关系学、走后门的社会新现实面前依然无所适从,等等。

贺桂梅在《挪用与重构》中阐释新时期对于“五四”话语的重新启用,以及高晓声与鲁迅“国民性”的差异。正如刘禾指出,在《阿Q正传》中,“鲁迅不仅创造了阿Q,也创造了一个有能力分析批评阿Q的中国叙事人”。而高晓声的小说中,完全将陈奂生表现为一个被叙客体。杨联芬在《不一样的乡土情怀——兼论高晓声小说的“国民性”问题》分析了高晓声独有的精神面向,以及人道的、乡土的文化价值观。

然而,当“国民性”成为新时期改革所要面对的重要问题时,高晓声的诸多写作及试图暴露的问题也被迅速提炼的主题遮蔽了。从这个角度再来反观高晓声的写作,他的本意是“渡人”,他以他独到的观察和细节描写来展示人物性格、心理以及诸多的社会问题,而始终找不到“启蒙者”的方法论。从《系心带》开始,高晓声始终没有抛弃他的农民书写,在他的笔下,陈奂生也一直是本本分分的农民。在《转业》中陈奂生受大队委托担任采购员,和吴书记攀关系。而在和一位当了七年的采购员细聊才知晓诸多苦处,以及“社会上各种人的嘴脸”和那些“开口为人民服务,伸手捞黄金钞票”的伪君子行径。以至于在自己拿了应得的钱之后,仍“好一阵心里不落实”。《包产》中陈奂生在众人劝说下犹豫想再去找吴书记走后门,在陈正清的提醒下改变主意,依然要靠自己勤劳致富。《战术》写陈奂生在时代新变化前,放着供销员不做,种田务农,并寄希望儿子的故事……在这些故事中,陈奂生一直是朴实、善良的农民,并没有被新形势、新变化、坏风气迷失心性。而在不断变化的时代面前,他从最初的吃不饱饭,到依然的落伍者,也写出新时期以来的农民问题,在差异化的社会新秩序面前依然无所适从。在《出国》中,面对全球化的链条,他也是最弱的一环。这不得不让人想到,在批评高晓声的写作越来越单调、陈奂生化时,我们是否还能耐着性子去思考,为什么百年中国农民形象依然需要回到“被启蒙”的落伍者位置呢?

在《一诺千里》中,高晓声曾写一位作家皇甫诚,面对要求传授经验的文学朝圣者,自认不过是一个泥塑木雕的菩萨。“他根本就没有能耐去教会别人写作。他自己能写,写小说,起初是看了别人写的许多小说才学到方法的,写了一阵小说之后看理论才觉得有点意思。当然,他这几年也曾写过‘经验’、‘体会’之类的文章,以谦逊的神貌进行一通自我吹嘘,这也是顺应时代之潮流,免不掉那一套。”在这个认知之上,我们可以梳理高晓声与新时期文学的复杂关系。他登上文坛时,拿出的《“漏斗户”主》可视为一篇报告文学,之后的《陈奂生上城》因对农民心理的细腻刻画和喜剧情节被抬到很高的位置,然后提炼出来的国民性问题开始规约他,写作亦开始“陈奂生化”。从《转业》《包产》《战术》《出国》,陈奂生也不停地“与时俱进”,随之而来的,是城市化改革之后社会重心的再度转移,文学的都市想象大行其道,中国话语开始建立在民族秘史和宏大叙事之上。而随着城乡差异的持续扩大,乡村的小人物陈奂生们再一次被时代抛下。