周梅森:坚持现实主义创作是我不变的文学信仰

坚持现实主义创作,是我追求一生的艺术创作原则,也是我不变的文学信仰。写作精神上不变,变化的是时代,是内容。为什么20多年能一直写下去不重复?最重要的就是因为我在生活中,生活每天都在变。

我们的文艺政策一定不能浮躁,要多鼓励作家贴近生活,反映老百姓心声,创作准确认识、引领时代发展的文艺作品,以这样的作品引导和影响世道人心,而不要当粉饰太平的“礼花施放者”和谨小慎微的“文艺维稳官”。

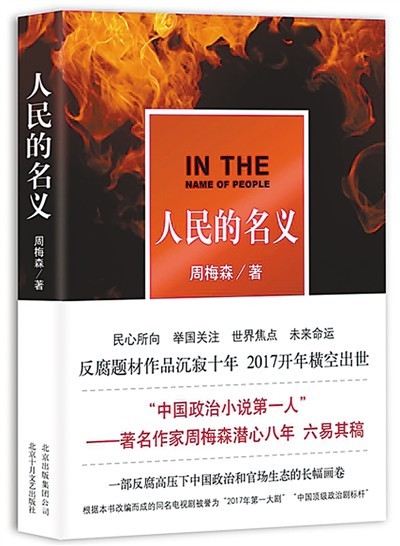

周梅森的长篇小说《人民的名义》自出版上市以来引发全民关注,书中所写的中国当代政治生态、社会百态,触及社会的痛点。小说创作的背后有什么不为人知的故事?20余年坚持写作政治小说,其中经历了怎样的改变?他对当下文学创作有哪些思考和看法?且听周梅森一一道来——

我所做的仅仅只是追上了时代

记 者:上世纪90年代末,我们的官场小说、反腐小说经历了一个创作和出版的热潮,涌现出一批优秀的作家作品。但是此后,官场小说沉寂了很长一段时间,直到《人民的名义》的出现,再次让一部文学作品上升为一个社会焦点话题。您在创作这部作品时想到它会收获如此热度吗?

周梅森:我确实没想到这样一本文学书籍能变成一个现象级的文化事件。这也说明了文学创作要有信心,作家要知道坚守。其实目前来看,观照现实的作家在文学圈内地位并不高,长期以来的观点都是认为这些作家距离现实生活太近了,思想认识上有可能会产生偏差。这种论调再加上某些限制,就使得我们的作家、文学远离了生活,远离了时代。我们很多的作家,成为了文艺的“维稳官”,总害怕会触发矛盾,产生负能量,引起社会上的不满情绪。这一点非常要命。

《人民的名义》这部作品,并没有走到时代的前面,我所做的也仅仅只是追上了时代。但它也恰恰证明了文学必须要在场,应该对现实生活有认识、有思索、有反映。长期以来,我一直都在坚持这样的写作,不管外部有什么说法,不管这样的写作是否被认为落伍,被认为观念陈旧、老套,我都顽强地坚守着现实主义文学阵地,顽强地坚守着对现实的思考,对时代变化的观察、积累。从这个角度说,这部小说的问世应该是不奇怪的,它在情理之中。

记 者:长期以来,文学界常常把反腐小说、政治小说归为类型文学,觉得它的艺术性有欠缺,因此对于这种题材的作品怀有一定的偏见,进而造成一些作家远离这种题材。

周梅森:你说的这种现象确实存在,这就让我想起了巴尔扎克。巴尔扎克所处的年代是法兰西社会剧烈变化的年代。一方面是老贵族的光荣与梦想开始衰落,而资产阶级携带着金钱呼啸着走上了历史舞台,成为法兰西社会道德、秩序的安排者和指导者。这个现象让巴尔扎克看到了,而且深刻地感受到了传统老贵族衰落的痛苦和资本安排新世界秩序的残酷。巴尔扎克为什么能体会到这种切肤之痛?因为他参与了当时时代现场所有力所能及的社会活动。他不是为了“体验生活”,而是带着真诚的发财的梦想,见证了法兰西社会所有的变革。因此他也知道了资本的厉害,知道了金钱的力量是如此强大,他必须成为金钱的主人。这是他纯真的梦想,但是却经历了一次次失败,甚至是惨败。正是经历了这些之后,他开始写文章,开始文学创作。他把自己失败的经验和痛苦、对金钱的认识融入了小说。

难道说巴尔扎克描摹当时法兰西社会急剧的变化没有文学性吗?他难道不是成为了文学的经典吗?批判现实主义仍然是我们当代文学中不可逾越的高峰,《人间喜剧》是面对时代、面对当下写出的杰作。因此,开始我们提出的这种文学观点其实是不准确的,而这种观点也在文学界遗害多年。

记 者:这些年我们一直在讨论,当新闻报道、非虚构等作品以其真实性、迅捷性抓住读者眼球的时候,文学究竟应该怎样表现现实?小说与新闻的边界在哪里?比如在《人民的名义》中,小说开篇的赵德汉其实就是以落马贪官魏鹏远为原型的。您在塑造这类人物的时候,有没有考虑过类似的问题?

周梅森:新闻报道的内容毕竟受到它自身特点的限制,新闻给人们看到的是一件一件孤立的事情,看到的是冷冰冰的数据,比如说他贪了多少亿、买了多少套房子。在这其中看不到人物的内心,看不到人物的灵魂,看不到人物行动的轨迹。人的内心复杂性是新闻报道无法解决的问题。比如说赵德汉这个人,两亿多现金他收下来了,但他会有什么样的心态,是怎么走到这一步的,这就是文学和文艺要表达的部分,也是单纯的新闻案件报道和文艺作品的区别。新闻报道只是用数字让世人大吃一惊,但小说和影视剧凸显的是贪官心理上的矛盾性,尤其是灵魂深处的复杂、挣扎。这种巨大的反差,让老百姓看到之后的感受就和单纯看新闻非常不一样了。这就说明,人物在小说和电视剧里,是靠作家、艺术家的创造完成了一个审美的过程。

我有一个“大案要案”文件夹

记 者:说到小说的人物,我想跟您聊聊现在最火的达康书记。这是现在网友们特别喜欢的一个人物,但其实我在读小说的过程中发现,您对于李达康这个人是有批判的,比如他的专横、他的唯GDP论,这些都是近些年来我们的社会一直在警惕的问题。对于这个人物的理解,观众是不是存在某种程度的误解?

周梅森:《人民的名义》结合了我这10年来积累、反思的成果。这部作品最大的突破,就是第一次容纳了这么多的社会思考,在这些问题上,触到了老百姓生活中的痛处,和人民站在了一起。这些是在书斋里,闭门造车写不出来的。李达康这个人物,在我们当前干部队伍中是很典型的一类,能干事、不推诿,但是又非常霸道、集权。这样的作风其实是很容易出事的,搞不好就会变成霸道书记、霸权书记,这确实是我在创作这个人物时思考的问题。

《人民的名义》问世之后直到今天,虽然电视剧还没有播完,但方向已经不是任何人能够把控和解释的了。它确实演变成了一个社会事件,这样,它的意义就远远超出了文学和文艺范畴。李达康不再简单的是作者塑造出来的文学形象,而成为在审美意义上被二次接受的“偶像”。其实对这个问题,我的解释已经失去作用了。

记 者:《人民的名义》对于当下官场的种种问题给予了全景式的观察。比如作品对于腐败的表现形式,作品中出现了祁同伟式的以权谋私、官商勾结,李达康式的一言堂、绝对权力,还有一种很隐蔽的腐败,那就是孙连城这样的懒政、不作为。这类形象其实我们以前的文学作品写得很少。他看似是个清官,不收礼、不跑官,但就是不干实事。其实现实生活中,老百姓真正接触到最多的、最反感的,是孙连城这样的官员。但之前的同类题材作品中却很少涉及这类人物,可以说,这个人物也应该是官场小说的“典型人物”。

周梅森:对孙连城这个人物我自己也很得意,是之前的作品中从来没有出现过的。一出场就引起热议,也确实说明大家对这类人物感同身受。非常有意思的是,关于“光明区信访局窗口”的桥段播出第二天,国家信访局的网站就出现了大篇幅的表彰,说经过调查,北京、上海、江苏等地的信访部门都不存在这样的窗口。一部作品能够让相关部门这么紧张,引起这么大的反应,也是此前从未有过的。但这件事确实是我亲眼所见的真实现象,这么鲜活的场景,编是编不出来的。这样一条并不是主线索的小段落,却不经意间真正戳到了整个社会的痛处,引发的热议让我们看出,人们对这种折磨老百姓、不替老百姓做事的庸官有多么反感。所以说,当代作家写现实题材作品,一定要有勇气面对生活。不管生活多么残酷,也可能会惹来麻烦,但是作家必须要有勇气,对老百姓讲真话,不要去美化现实。文学作品,尤其是反映当代现实生活的作品,绝不能继续瞒骗下去。如果不能真诚面对生活,就很难写出好作品。

记 者:李达康的霸道背后有一个问题,那就是在我们当下的政治体制中,一把手是有绝对权力的,这就对一把手的道德水准和自我约束力有很高的要求。我们之前的官场小说中常常出现“青天大老爷”,但这终究只是一种美好的愿望,是不牢靠的。《人民的名义》中,您就这个问题提供了另一个思路,就是以侯亮平为代表的检察院的力量,以“法”的准则对于“权利”起到了约束作用。这个问题在之前的官场题材作品中没有被重视。

周梅森:对,这一点你理解的非常好。我不认为可以把道德作为标准衡量官员工作的能力,道德是绝对靠不住的。从制度设计上来说,不管是谁,不管是什么出身、什么背景,只要摆到了权力的位置上,就要设防。这个问题最典型的例证是高育良。在当大学老师的阶段,高育良的道德水准是很高的,但当他拥有权力之后,环境变了,道德也就被动摇了,还有的时候掉入了别人的陷阱,最终不得不面对法律的制裁。可以说,侯亮平所代表的法治,剥开了人们对道德的迷信。

与此相关的还有同级监督的问题,用小说来表现是非常困难的。国家监委的设立,也仅仅是一个调查机关,出了问题才能介入。掌握权力的一个个具体的部门、地区,如何防备权力的滥用,恐怕还需要制度上的思索和创新。面对这一切,作家只负责提出问题,呈现危险的现实。说不定沙瑞金下一部就坏掉了,他会不会变成下一个赵立春?我们都是没办法保证的。

不能变成绝望的厌世者

记 者:小说中,侯亮平第一次和沙瑞金见面后,心里认定沙瑞金和他一样,是有“家国情怀”的人。实际上,“家国情怀”也是您小说中一以贯之的精神。在我看来,好的官场小说、政治小说必须要有这种精神,不然就会沦为地摊文学、厚黑学。您在写作当中是如何书写“家国情怀”的?

周梅森:作家对自己所处时代要有一个基本评价。我的评价就是,我们现在所处的时代,是中华民族最好的时代。我谈一切问题,不管小说里写的社会阴影面积有多大,最基本的出发点都是对时代的充分肯定,在肯定的基础上再来谈问题。因此,我的作品一定要给人民带来希望,这也是巴尔扎克批判现实主义的原则诉求之一。不论黑暗多么沉重,总要给人们带来光明。在我的作品中,总有光明的、带有理想色彩的人物。不管别人怎么说,我坚持的创作原则,就是既要面对现实,也不能变成绝望的厌世者。

文艺要能够凝聚民族向心力。在这样的基础上谈现实社会的种种问题,才能够把握得当、适度。比如我讲到陈岩石老人讲述只有一天的小党员的故事,很多人不喜欢这个段落,觉得像革命传统教育。但如果不呈现这种历史事实,沙瑞金所批判的现代政治生态中的乌烟瘴气就没法展开描述。通过陈岩石的讲述,我们才能深刻地知道,在革命年代,共产党员只有背炸药包的特权,只有牺牲奉献的特权,没有欺诈人民的特权。这种共产党人的理想信念,对现实的官场问题构成了极大的讽刺。

文学不承担解决具体社会事务的义务,但文学确实能够影响世道人心,引导人们去关注某一类问题,引导人们对世道人心做出自身的评价和判断。但是,我们的文学长期以来忘记了应该引导世道人心的诉求,很多都是在封闭小圈子里的自我欣赏,离广大受众太遥远了。《人民的名义》这本书目前已经发行了100多万册,而且仍然供不应求。老百姓之所以愿意看,是因为小说讲的都是身边事,在这里,文学的认识和人民的认识实现了高度契合。作为一个作家,我真的是很欣慰,自己长期的坚守得到了老百姓的肯定,这比得任何奖都重要。

记 者:从内容上来看,《人民的名义》可以算是一部主旋律的小说。我们总是倾向于认为,主旋律文学是主题先行的,说教意味太重,因此常常对这类作品都敬而远之。您认为主旋律小说要怎么写才能让广大读者接受?

周梅森:一个国家不可能没有主流话语,主旋律是一定存在的。我们的一些文化政策,把“主旋律”弄得走了样。宣传部门把艺术简单地等同于宣传,创作者也理所当然地认同这个观点。这种现象在影视界更明显,主旋律电影、电视剧都是由政府投资、政府补贴,拍完之后由政府购买,没有市场经济的压力自然就粗制滥造,没人看一点都不奇怪。

但这并不是主旋律本身的失败,在这个问题上,应该学习借鉴一下美国电影《血战钢锯岭》,它为我们提供了非常好的借鉴。就我个人而言,这么多年来,我只有真正被震撼了、有触动了,才真正愿意写,而不是为了任何人、任何组织去宣传。因此,无论被贴上什么标签,我都在坚持自己的创作原则,讲真话,起码不讲假话。20多年我都是这样走过来的,终于在今天得到了读者的认可。这也说明,做什么事都要有信仰,有坚守,当官是这样,作家也是这样。

时代在变 精神不变

记 者:从第一部政治题材小说《人间正道》开始,您在这一领域已经坚持创作了20多年。这20多年来,您的写作有什么变化?

周梅森:20年来,我一直坚定地走现实主义创作道路。从14岁认识了巴尔扎克开始,我的信念始终未变。可以说,坚持现实主义创作,是我追求一生的艺术创作原则,也是我不变的文学信仰。

写作精神上不变,变化的是时代,是内容。为什么20多年能一直写下去不重复?最重要的就是因为我在生活中,生活每天都在变,而且时代巨变的节点上,始终有我在场的身影。

巴尔扎克对我的影响的确是非常深的。他当时所处的时代和我们今天的社会形态非常相像。我们都面对着一个物欲横流、社会财富极大丰富的年代,此前的“天理”崩溃了,但是新的道德和准则还没有建立起来。巴尔扎克说,金钱可以把妓女装扮成贞女。我们这个年代也是笑贫不笑娼,笑贫不笑贪,金钱成为衡量成功的惟一标准。和巴尔扎克一样,我也参与了时代变革的所有节点。20世纪90年代,我就参与过证券投资、房地产,后来又到政府去挂职,小说中很多政治经济运作的过程我都亲身参与过。有了这样的人生体验和阅历,才能有创作的动力和源泉。我的写作都是非常顺畅的,生活不会静止,时代在巨变。

欧美许多发达国家社会的基本形态已经固定,在那样的社会形态之下,作家会选择去描摹人物内心、寻找心灵深处的归宿。但我们当前的社会时代是惊天动地的,老百姓关心的是大时代下的困惑,自己明天要到哪里去?他的奋斗还能不能为后代打下根基?我是一个幸运的人,我参与了这个时代的变革,并且把它写出来了,也得到了老百姓的认可。这是我最自豪的地方。

说到创作的坚守问题,我非常感谢巴金先生。上世纪末我的小说《人间正道》出来之后,引起了当时90多岁高龄的巴金先生的关注。那段时间,巴金先生晚上看《人间正道》的电视剧,第二天上午就让女儿李小林给他读《人间正道》的小说。巴金先生的《家》《春》《秋》,鼓舞了一代又一代年轻人走向社会,投身民族解放;到了晚年,他仍然在关心着国家和民族的进步。巴老对时代、对生活的态度,深深影响了我。巴老已经90多岁还这么关心当代生活,当时的我作为一个年轻作家,没有理由不关心现实。《人间正道》是我第一部反映当代社会生活的作品,推出之后诟病很多。当时很多人都对我痛心疾首:“一个纯文学作家,怎么能堕落到去写官场和腐败呢?”这种认识其实到现在也存在。但是我不怕骂,我内心强大。

记 者:我们现在身处的确实是一个非常动荡、时时刻刻都在发展变化的时代,但很多作家却有意无意地回避现实的变化,一些年轻作家越写越封闭,越写越钻进自己的小世界出不来。为什么会出现这样的现象?

周梅森:当前文艺形态有些时候是远离时代的,远没有做到与时俱进。我的主张是,少放节日“礼花”,多一点真诚的对火热现实生活的观察、思索、投入和产出。我们的文艺政策一定不能浮躁,要多鼓励作家贴近生活,反映老百姓心声,创作准确认识、引领时代发展的文艺作品,以这样的作品引导和影响世道人心,而不要当粉饰太平的“礼花施放者”和谨小慎微的“文艺维稳官”。

记 者:不仅是《人民的名义》,包括您以前的作品,一贯都比较轻视感情线,主要以写官场、写政治斗争为主,这是您有意为之的吗?

周梅森:《人民的名义》并不是没有感情线,在这里我写的不是感情线,而是几种婚姻的形态。高育良的婚姻、祁同伟的婚姻、李达康的婚姻,都是当前这个时代特有的婚姻形态,说出来让人非常震惊。这个时代还有爱情吗?还有多少真正的爱情?除了像欧阳菁一样在《来自星星的你》这样的偶像剧里寻找爱情,现实生活中还有多少婚姻背后没有利益的考量,完全是出于真实的爱情?在这里,我不仅仅是要写婚姻、写爱情,更重要的是想写透这个时代本质的东西。我对纯爱情是没有兴趣的,只有当它涉及到了世道人心,我才是有话要说的。

理想的爱情和婚姻在现实中当然还是有的,侯亮平和他老婆就是代表。但是这样甜蜜的爱情我没什么心思下力气去写,我的关注点始终是揭露社会矛盾,写出社会问题。

记 者:有读者认为,您在这部作品中对于女性的认识是符号化、脸谱化、片面化的,或者说,这部作品的“女性观”是有问题的。我在阅读小说和看电视剧时也有这样的感觉。但同时我也在思考这也许不仅仅是作家观念的问题,很有可能在现实社会尤其是官场形态中,绝大多数女性的处境也许真的就是这样——而这样的现实才是更可怕的。

周梅森:你说的很对,谢谢您为我做了澄清。从我自身来说,绝对没有污蔑女性、轻视女性等等的偏见,但现实状态就是这样,我必须写出真实的现实。也正是因此,我们才要反腐败,才要清理政治生态环境,这些基本事实我们不能回避,作家不能睁着眼睛说瞎话。(2017年04月21日 文艺报 行超)