傅元峰是大学教授,是具有卓越批评才华的文学评论家,也是一位诗人。但转念一想,我以为他首先是一位诗人,其次才是一位学者。与他相识十几年,我有意或无意地注意到他的目光会在这个世界上人与物上面停滞与迟疑。从他羞涩的脸庞和语言的刀剑中,我们能够轻而易举地辨认出一位隐匿诗人的气质与光芒。

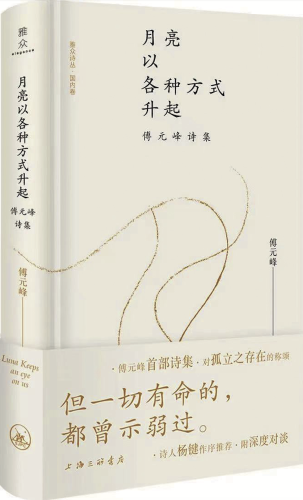

上海三联书店刚刚出版了傅元峰的诗集《月亮以各种方式升起》,证实了我许久以来的猜测。

元峰的诗歌全然不顾已有现代汉诗的传统和秩序,以令人惊异的方式突然站在我们面前。元峰的诗歌是语言的蛇行,这种蛇行有时迅疾无形,有时虚与委蛇。它不再是规规矩矩地起承转合,不再是铺陈与升华的老路,不再是“赋比兴”的诗歌方程。他走的是一条陌生而新异的崭新之路。

诗集中有一首诗叫《雪》,这首诗歌充斥着诗人家乡所说的方言。作为个体而言,诗人是一位说着在一定范围内可理解的方言诗人。这种诗歌是一种隐匿,制造了一种悖论——一种拒绝(普通话)公共话语理解的姿态。它只为了呈现一种“写诗”的状态,效果却是顺理成章、平滑自然。它没有顾及读者,但又引诱他们进入。

诗作《绵延》是磬的余音,是禅的空寂。多年来,元峰一直与佛陀亲近,或者是间离,使得他的许多诗篇中自然流淌着梵音,站立禅的影子。他是精神上的禅师,他参悟的对象是现代汉语。通过汉语诗歌,通往无限的世界。在《去上海》中,他写道:“法师安慰了江南,将去云南/至于人世的纷扰,雪下了就好。”

元峰沉溺于构建语言的迷宫,这既让我们迷醉,也让我们困惑。在《高速公路》里,“住深山/住雨落枯河,石生苍苔//住失/住老瓦罐,失聪明//住迷/住路被草盖,水被蛇栖//住可老/住可死”,“住”在及物的物象中,又“住”在“失”与“迷”的状态中,还可以“住”在“可老”与“可死”的可能性世界,这让我们百转千回,思量不已。为了保卫语言的自由与洁净,他似乎成为手拿长矛大战风车的堂·吉诃德。在《立秋》中,诗人提出了对于语言被污化的质疑,蛙鸣、春秋和孔孟都已面目模糊,这也是诗人对于传统与自身存在的诘问,对于语言承受社会性压迫所做出敏锐的抗拒。

元峰的诗是反日常意象的,但不是反意象,他构建一种非日常、非直线逻辑的意象。也许是深度意象的新拓展,一种全新的面目。他从深井中汲取诗,“天色暗了/孩子在水井旁等着取诗//我这只水桶/从来不畏惧深深地触及天空和季节”(《取诗的孩子,请等一会》)。

他是一个致力于“空”的诗人。他写到“菜场空了”“空庙”“空花盆”“空房子”“胃空”“空空的风声”“又搬空了”……“空”是一种交织着美丽与哀愁的存在,它有难以言说的精神场域。“空”是对未知世界的悬置,是对沉默世界的敬畏。“空”是一种存在,不是“没有”“空无”或“虚无”,不是否定性术语,正如铃木大拙所言:“它是使一切存在成为可能的东西”。某种意义上,这纯粹是来自于东方的个人体验,“空”包含了整个世界,同时存在于世界上每一个事物之中。“空”是元峰精神之瓮的核心载体,它是我们进入元峰诗歌水域的一条孤舟。

诗人杨健说,元峰的诗歌是“幽人”诗。我们能在诗集中发现那个在谎花与树下的幽人,是的,元峰是“一个谦卑得不开花的人”(《惊变》)。他深挖“罪犯的秘密小于国王的秘密”,他在有形世界的边缘窥视无形世界的秘密。“幽人”是不求知音、一意孤行的,元峰诗歌的格调中包含着“羞涩之美、幽独之美和孤冷之美”。我们能在他的诗歌中读到羞涩之后的惊惧,幽独之后的惶恐,孤冷之后的不安,他羞涩的诗歌美学淡泊而幽远、静默却激烈。

元峰的诗歌拒绝“循规蹈矩”的美、表象世界的美,而努力营造奇诡的思想之美、一种深入世界水底的潜流之美。他自言:“我的诗不追求美。只要求写作的时候能够得到彻底的孤独,让属于我的汉语有勇气显现。如果你从中读到了美,就是对我很孤立的存在的称颂。”我们能读到这种孤寂的美,我们愿意称颂这人世间单数的美。作为一个卓尔不群的批评家,元峰指认出汉语的本质:“汉语在工具性盛行的年代依靠孤立的个体显现其美的本质。”通过《月亮以各种方式升起》,他强调个体存在的价值:“从集合体出走的个体,调整其存在的精神格调并自愿成为汉语的安身之所。”