作家叶兆言

在我心目中,历史就是现实,现实也是历史。在历史中,我们看到了残酷的现实。在现实中,我们很伤感地看到了历史。我希望读者与作者一样,不只是看到现实,不只是看到历史,不只是知道一点故事。

在我们的时代里,或许很少有作家像叶兆言一般当得起这样的评价:一个单纯写作的人。如果还能在此基础上,加上“非常正派、特别干净、不与人争、笑看风云、守住自己”之类看似平淡无奇的修饰词,更是少之又少。难就难在,它需要具备作家范小青在近期于北京举行的“叶兆言长篇小说《刻骨铭心》研讨会”上说到的两个条件:一是,不装、不端。“叶兆言说来也是大家了,我们都是多少有些仰视他的,但他受了我们的仰视,也从不端着。”二是,不浮、不过。“他对人对事,一点都不过分。他天然有一种文人的品格。”

一个作家真要做到范小青说的这般单纯,还至少得有最基本的物质条件,无需为五斗米折腰。叶兆言显然没有这方面的烦忧。所以,他可以心无旁骛埋头写作。范小青说,看叶兆言的脸色和牌技,就能看出他写作进展到哪一步了。如果长篇写完了,他的精神状态就特别好,打牌也会赢。这种机会比较难得,因为当他要开始写长篇,心里的阴影就在脸上呈现出来,当他写完了一个长篇,想着开始写第二个,第二块阴影就又跑出来了:

“写作对叶兆言来说,就是这么一件痛并快乐着的事。他一天不写一千字是不行的,每次出差都是带一个电脑,哪怕出国,每天早上我们还在睡,他就爬起来写了,等我们起来吃早餐的时候,他很高兴地说,我八百字或一千字都写完了,我可以去玩了。他没有双休日,没有节假日。这种数十年如一日的执着,真是非常令人感动。”

这样一个单纯的作家,他的写作却并不“单纯”,甚至可以称得上丰富、驳杂。评论家韩松林概括了三个鲜明的特点:一来,叶兆言平时话不多,但谈起学问来话就多了。读这么一个学问广博的作家的书,就多了一个好处,不仅仅能读到好故事,还能顺带学知识。二来,叶兆言学的是中文,但对历史有浓厚兴趣,说起掌故如数家珍。因此,他得以用现实来观照历史,并用历史来启示现实。三来,叶兆言为人淡泊,不钻研名利,却有着很强的“占有欲”,他通过文字去占有了一座城市,也就当之无愧成了南京的一张名片。

这“当之无愧”其实不简单。眼光挑剔如工于历史考据的评论家王彬彬,看太多的作家写南京、写上海、写北京,都道不过是花拳绣腿,甚是苦恼地觉得他们对所写的城市既没有笔力上的准确把握,又没有精神性的深刻体味,更谈不上有什么灵魂上的碰撞。但在他看来,叶兆言跟南京就有一种灵魂的沟通与碰撞,所以写出来给人感觉很真实、很切实。而对文学写作高标准严要求如评论家谢有顺,看太多的作家写历史都能看到一种真实与虚构之间的撕裂感。他认为,叶兆言却能把这虚虚实实很好地结合起来,并且让他笔下写到的时间地点、风俗人情,包括器物用度等都透着熨帖的时代感。“他显然是有常识的,也正是常识感的建立,使得他的小说生机勃勃,同时趣味横生。”

如此,叶兆言安分写南京的前世今生、风云变幻也就罢了。但他分明是不安分的。这不安分,也使得他的写作变得难以归类。在青年评论家姜肖眼里,叶兆言就有了这般错杂的印象:他是先锋作家里最会讲故事的,新历史主义潮流里最具现实感的,新写实派里最有浪漫气质的。这印象虽不能说全然客观,但把“最”字拿掉,也大体恰当。若说在叶兆言的小说里能读出一个作家文化心态的矛盾性,还有介乎于潮流和职守之间的平衡,就称得上比较准确了。

《刻骨铭心》叶兆言/着

人民文学出版社2018-4

但恐怕没有人能准确说出,叶兆言的写作都自成一家了,却为何在读者眼里还有那么点不瘟不火的意思。恐怕他自己也未必清楚,是不是多少因为不瘟不火,或纯粹是出于不断给自己设置难度的需要,他总是给过往的写作来一个“反动”。比如《刻骨铭心》的故事,按常理从第二章才算真正开始。但他非得横生枝节,在第一章里写两个看似与整体没什么必要关联的故事。这还不算,在小说里处理人物的命运,叶兆言也总是不安常理出牌,他似乎特别不喜欢让人物按读者能想到的,带有某种设定性的逻辑走。这看似不合逻辑,却也可能合乎生活的逻辑,或深层的逻辑。就像谢有顺说的,如果细加考察,生活里很多事不一定是逻辑严密的,也不一定是有前因后果的。当然,这不是关键,关键在于叶兆言有本事把看似不合逻辑的人和事,写得合情合理、自然而然。

但生活自有自己的逻辑,是哪怕那么能讲逻辑的叶兆言也管不了的。譬如,他写了很多作品,无论写历史,写当代,还是写短篇小说,写非虚构作品,重点其实都不是写的秦淮河。但自他的中篇小说集《夜泊秦淮》开始,很多读者最爱读的就是他的秦淮系列。至于这其中的道理,怕是叶兆言自己也说不清道不明了。

专 访

“我更关注的问题,是读者会用一种什么样的方式进入小说。”

记者:你的最新长篇小说《刻骨铭心》据说是你继“《夜泊秦淮》后新历史小说扛鼎之作”,并与《很久以来》《一九三七年的爱情》合称“秦淮三部曲”。你给读者留下深刻印象的,大概也是秦淮系列。久而久之,“叶兆言”这个名字,在某种意义上成了写秦淮河,写南京历史的作家的代名词,但其实你还写了很多其他题材的作品。这着实是当代文坛上一个不多见的,耐人寻味的现象。

叶兆言:我是个对写作充满热情的人,写的东西也特别多,无论写历史,写当代,还是写短篇小说,写非虚构作品,重点其实都不是在秦淮河。大家都记得秦淮系列,确实和记者的采访有关,也和读者的认同感有关。你看写《一九七三年的爱情》是1993年吧,1996年发表,都很多年前了,那时我才三十多岁。说真心话,我写了十二部长篇,都差不多把它忘了,但读者特别惦记,那我也没办法。从我写作的初衷来说,我不希望是这样,但从阅读的效果来说,就是这样。

记者:这会不会和南京特殊的历史渊源,也和秦淮河流传下来的传奇故事有关?譬如有作家写上海,写黄浦江,估计很少会有人说他是写浦江系列的。话说回来,得如此称谓也是一件好事。很多作家都希望自己的作品打下某座城市的深刻印记,以至于人们说起这座城市,都会自觉不自觉联想到他们。作家也随之和他笔下生生不息的城市一起相处流传,在某种意义上,这是不朽的印记。

叶兆言:南京这个地方,是很有些特别的,它会和兴亡、怀旧联系在一起,成为一个不朽的文学母题。1949年前的南京是这样,更早时期的南京也是这样,在唐诗里,李白啊,刘禹锡啊,都留下了十分伤感的诗篇。可能是这个原因,在小说里写南京,就是一把双刃剑,大家都会更注重历史背景,你其他的设想,你的虚构能力,很容易被别人忽视。但其实,我从来写的都不是历史小说,只是小说需要借助这段历史,需要这个背景,这个历史和背景就相当于房间里的画,相当用于摆设的老家具,它们是一个软包装,或者是外包装,它会给你一种错觉,让你在读的时候,就感觉是进入到房间里去,进入到历史的现场里去。譬如这部小说里,我写了章太炎,也写了孙传芳,把这两个人物搁在里面,安顿好了,那它就好像回到了历史现场。但我更感兴趣的是另外一种建构,文学上的建构,是里面一些虚构的东西,还有对小说叙述方式的思考。

记者:至少《刻骨铭心》引发了我,估计也引发了很多读者对小说叙述方式的兴趣。如果说这是部历史全景式的小说,你在第一章却写了女郎游娜的故事,还有作家努尔扎克的故事。等读完小说很多读者会发现自己上当了,这两个故事和小说整体看不出有必要的关联。从外在形式上看,唯一相关的是,小说里的“我”对努尔扎克说,正在写一部叫《刻骨铭心》的长篇。接下去,从第二章开始就是这部小说的呈现。所以,一定会有人问你为什么要写这么个冒险的开篇?

叶兆言:你说得没错,很多人读了小说,都问到这个问题,我解释过很多次。就个人来讲,我其实是受了契诃夫戏剧的影响。他的剧本《海鸥》有一个冗长的开头,一个仓促的结尾。他起初也感到担心,他太知道心急的观众总想尽快,尽可能轻松地知道剧本究竟要表达什么。

说老实话,我对《刻骨铭心》也有同样的担心。我也预感到别人会提出这个疑问,问我为什么要这样开头,问这样开头究竟要想表达什么。但我可能更关注的问题,是读者会用一种什么样的方式进入小说,是从现实开始进入,还是从历史开始进入。

记者:按一般阅读的习惯,应该是从现实进入。我们读小说多数时候还是从开头读起。当然如果事先知道你做了这样的设计,或许会从第二章直接进入历史。你实际上打通了历史和现实,所以从现实开始,进入对历史的阅读,也是顺理成章。要说新历史小说之“新”,不就“新”在它既是历史的,也是现实的么。

叶兆言:差不多是这样吧,在我心目中,历史就是现实,现实也是历史。在历史中,我们看到了残酷的现实。在现实中,我们很伤感地看到了历史。我希望读者与作者一样,不只是看到现实,不只是看到历史,不只是知道一点故事。

“想当作家,就得这么不顾一切地,按照自己的意愿写下去。”

记者:你说到你写的从来都不是历史小说,那同样都是小说,同样都离不开虚构,那在你看来,新历史小说和历史小说有什么本质的区别?

叶兆言:事实上小说就是小说,我不喜欢历史小说和现实小说这种称谓,最反感的是纪实小说。小说就是小说,你可以写历史,你可以写现实,更可以同时写。现代小说没有那么多的规定。在我看来,也没有什么新历史小说,没有新,也就无所谓旧了。

记者:我还是要忍不住再问你一句,以当下读者的不耐烦,只要是感觉没被吸引了,就会把小说丢开,你有没有想过这样的尝试也很有可能会是失败的。

叶兆言:当然想过,但我的经验告诉我,或者说福克纳的写作经验告诉我,你要想当作家,就得这么不顾一切地,按照自己的意愿写下去。我们看,海明威很简洁,对吧?但福克纳很冗长,他不管三七二十一,想怎么写就怎么写,也写了很多废话,但我们同样认为他们是很棒的作家。我这个人就这样,平时跟任何人都很谦恭,但写起东西来是很不顾一切的,根本不在乎别人怎么看。这种影响就是福克纳的影响。

记者:我以为你还会说受了巴尔扎克的影响。至少在渲染时代氛围,还有摹写时代风俗上,你的写作很有些巴尔扎克的味道。不过,评论家梁鸿鹰也谈到你用“小蛮腰”、“风景线”等当下流行的热词,跟你写的历史氛围有点不太协调。说实在,我读的时候倒是没特别留意这些,可能是被你讲的故事裹挟了。

叶兆言:小说语言关键还是一个活字,要生动活泼,要合适。当下流行词用得好不好,关键还是一个度,这里面既有试验的成分,当然也可能会有不合适的地方,可以探讨,也可以修改。

记者:如果没猜错的话,你给那个哈萨克斯坦作家取名努尔扎克,该是脱胎于巴尔扎克的名字。努尔扎克也似乎包含了一种自勉:成绩已然可观,但还要多多努力。

叶兆言:我们当然也学雨果、学巴尔扎克,但他们代表一种传统的东西,可以说从小就有这样的训练,但我们是反传统的,想着要丢掉这些东西。所以,我们受现代派作家影响会更大一些。说实在,我们这一茬当代作家,都是读禁书长大的,读那些内部出版物,多少都会受所谓现代派的影响。

我们普遍都有革命情结,都活在革命性的灰烬里。而这一代人要做革命者,和主流意识很不一样。对我们来说,革命和反革命是一个词。那么,海明威、福克纳对我写作构成重要影响的,不是语句,也不是结构,而是姿态。简单说就是,我想干吗就干吗,就是写作的时候根本不在乎别人怎么看,这种现代派风格的影响,应该说是根深蒂固的,我们要做的就是要和别人不一样。

记者:我倒是想,现代派之于我们,也已经成了一种传统。很多年前,实际上是反传统,或者说为了有自己的一席之地,不得不揭竿而起反传统,才有了所谓“现代派的影响”,这么一想,你说的这个影响,更确切地说该是现代派精神的影响。我不确定,这种现代派的精神,与我们习惯说的先锋的精神,是不是颇有些相通之处。不管怎样,在当下中国的文学语境里,我觉得你说的“先锋是探索和锐气,而不是成功的榜样”,是值得作为金句被重复说上几遍的。

叶兆言:以我的思路,我永远都在探索文学的可能性。这种探索可能失败,但至少避免了大家都认同的东西。比如说,《刻骨铭心》我完全可以开门见山啊,那种传统的路数,这对我来说很容易,那我就想了,我们可不可以换个形式呢,可不可以不走寻常路呢。我们都说要努力让人理解,那我可不可以努力不被人理解呢。要很容易被人接受和理解,是不是太没趣呢。我尤其记得林斤澜说过的一句话,他说写作不能轻车熟路。虽然走老路子,会收获很多称赞。

“真正的写作其实是非常职业化的,有天分,更有后天的努力。”

记者:《刻骨铭心》给我感觉更像是一部群像小说,虽然其中浓墨重彩写了几个主要人物,但还涉及到众多次要人物,而且人物之间的关系,在那种动乱的历史背景下,又是如此错综复杂。你是怎么把这些人物在那么一个时代背景下串联起来的。你会不会事先列一个精确的提纲?

叶兆言:说真心话,写这样的小说,我没有提纲,没有构架,写作过程中也往往是不自觉的。我知道海明威、茅盾等一些作家写作有提纲,茅盾的提纲写得非常仔细,海明威我们都知道在前一天就知道下一天会写些什么。我的情况不是这样,经常是写着写着就不受控制,或者说是被故事控制了。所以,我一旦开始写小说,我就一直在写,不间断地写,我怕被干扰,因此会推掉很多事情。因为一些事情发生以后,就会影响写作,让故事接不下去。要是连着停三天,我可能就完全接不下去了,特别可怕。反正我是诚惶诚恐伺候写作,觉得写作是老天爷在赏饭吃,有很多神神鬼鬼的地方。

记者:听你这么说,真有些出乎我的意料。这倒是对上了研讨会上评论家王干说的,你的写作没有论文结构和逻辑结构。那问题又来了,你一般来说是怎么结构小说的呢?

叶兆言:我心里其实一直不是很清楚,写作就是在想怎么写下去,一直在想,在寻找合适的表达。

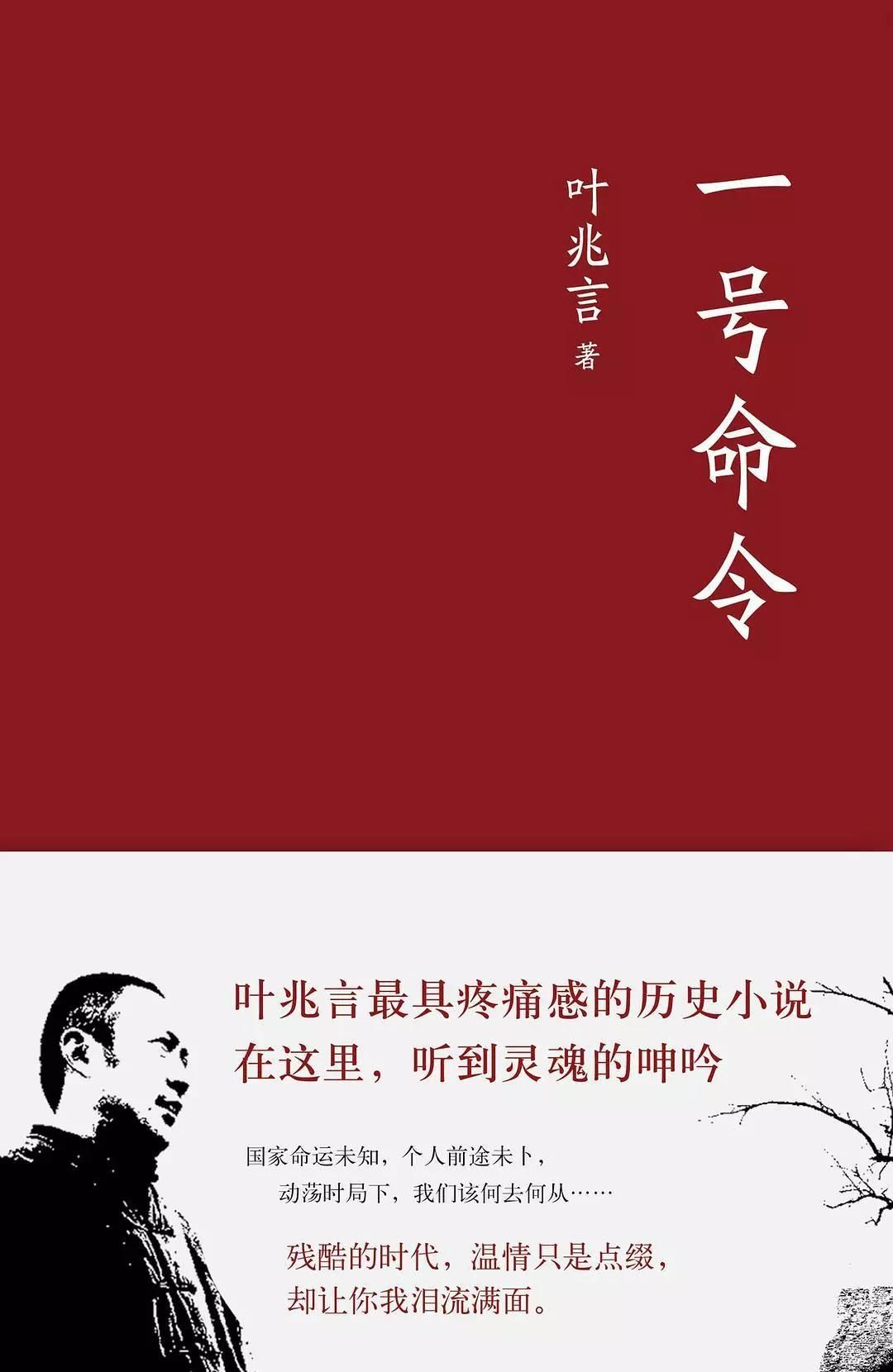

《一号命令》 叶兆言作品

记者:据说你一般写作之前就知道自己会写到多少字数。比如《一号命令》,事先想好写个八九万字,果然就写了这么多。那得有非同一般的控制力。

叶兆言:这是真的,我对字数的控制,一直比较准确。基本上就是,我准备写多长,就是多长。这是习惯,当然也是职业训练。我写过好几百篇的千字文,字数都差不多。《一号命令》就是例子,我决定要写个中篇,看看自己能不能把一部长篇的内容,用一个中篇来完成。说白了就是,长篇有长篇的写法,中篇和短篇也各自有自己的写法。

记者:你的一个短篇《滞留于屋檐的雨滴》也是篇幅不长,却有很大的容量。陆少林一生的起落沉浮,可以说映射了整整一个时代。小说围绕陆少林失父与寻父展开叙事。他失去了善待他的养父,又带着对生世的疑问,去寻找亲生父亲。因为找不到,他在幻想中编织故事告慰自己。这篇小说,读后感觉是有隐喻意义的。题目也有特殊的意味。

叶兆言:这个短篇,我也只是想试试,完成一个短篇应该怎么写,究竟怎么写才合适。题目来自于一首诗,因此,小说中的诗意很重要。

记者:小说里陆少林得知自己身世秘密后经历的心灵波折,很是让人动容,倒是想知道,和你自己的经验有关吗?是不是这其中融入了你自己的生命体验?

叶兆言:你也可以说有,当然更可以说没有,作家没有想象力是不行的,光靠自己的生命体验是不够的。我一直想表达一种观点,就是真正的写作,其实是非常职业化的,有天分,有天资,更有后天的努力,没有加工,就没有艺术,没有想象就干不了写作这活。

“现代写作就是和愿意与作者对话的人在说话,共同面对让人高兴或很恐怖的事情。”

记者:你的中短篇小说,虽然高度浓缩,但人物关系还是相对简单。不像《刻骨铭心》里人物众多,各有剪不断,理还乱的故事,故事之间又有很多的交错。当然你取这个书名是有道理的,贯穿小说的就是各各不同的刻骨铭心的痛。这部小说也真没有更合适的书名了。

叶兆言:有经验的写作者,一般都以两种方式结构小说,一种是连下去的,一种是铺开来的。除了一些比较单纯的故事,结构小说不太可能摆脱这两种模式。马尔克斯的《百年孤独》,实际上是以“百年孤独”这四个字串联起来的,它写了不同时期的孤独感。《霍乱时期的爱情》也是,它是用爱情两个字串联起来的。“刻骨铭心”也是这样一个连接词。说白了,这部小说就是写了不同时期让人难受的事。包括第一章里写的无性之痛、失语之痛,历史车轮滚滚向前,有些东西咀嚼起来会让人很痛,你一琢磨就会特别痛的那种痛。

记者:和秦淮三部曲的另外两部一样,置于《刻骨铭心》前景的,其实不是那个时代的战争、政治等,而是那个动乱时代的爱情,或说是生活和情感。

叶兆言:文学关注的就是人,就是那些男男女女,作家写的也就是这些男男女女的故事,爱情当然是人生中很重要的一件事情,它应该也可以处于比较核心的位置。

记者:怎么体现?在《一九三七年的爱情》里,爱情倒是绝对的中心。

叶兆言:其实每写一个小说,我都会有不同的想法。像在《一九三七年的爱情》里面,你会觉得,在战争机器面前,爱情这个东西真是特别渺小。但是战争结束以后,你换个角度看,换个角度去思考,你会发现爱情比战争更厉害,你会发现文学也是这样,它们更持久,更永恒。但要只是强调爱情,简单地表明爱情更厉害,那我讲的肯定不会是一个好故事。所以说在那部小说里,战争与爱情,其实是鸟的两个翅膀,只有当它们一起扇动的时候,鸟才可以飞翔,故事才可能好看。

记者:你在几部小说的后记中,不管是虚构,还是非虚构,都写到了对读者的邀约,你担心没有读者读,同时又诚挚地希望读者能好好读,希望他们能告诉你阅读后的感受。

叶兆言:这涉及到一个文学观的问题。像雨果、鲁迅这些作家,他们刚开始写作就明白一个道理,文学要启蒙人,作者和读者之间是老师和学生,或者说牧师和听众的关系。那是一种传统小说的写法,现代小说不一样,读者和作者之间的关系变了。你看,鲁迅写笔下人物,用的都是凝视的目光,他展示他们的不幸,是站在高处同情别人。现在的作者开始不一样了,他自己首先就有一种恐惧,他觉得在这个世界上,首先要同情和怜悯的就是自己,原来自己也是这样,也可能这样,不仅仅别人是阿Q,我们自己也是,我们自己就是。

你会发现,你跟自己笔下的人物也差不多啊,他们身上的毛病,你身上也有。如果是放在某个特定的情境里,我也会这么做,我也会像别人嘲笑的那样。因此,现代写作就是和愿意与作者对话的人在说话,我们共同面对可以让人高兴或很恐怖的事情。这样一来,作者和读者之间就是一种平等的关系,这也逼得作者必须带着平等的心态去写作。作为现代写作者,很重要的一条,你要相信读者。

我们要知道,雨果那个时代的读者,老百姓也在读小说。他们看小说,就像现代人看电视一样,并不太动脑筋。这个年代不同了,读者的人数在减少,很多人根本就不读小说,但他们的眼光却很可能比以前更高明。你只是写给那些愿意读小说的人读,他们不见得喜欢被动接受,他们读你的小说,不是为了接受你高高在上的教育,那样他们会觉得不过瘾,会觉得厌烦,觉得索然无味,现代读者需要的是那么有一点参与感。

“真正的写作者,内心永远都是不安分的,他会不断否定自己,不断地激励自己。”

记者:你在《一九三七年的爱情》后记里,说到自己写小说时,案头堆放着一大堆史料,还去图书馆看旧书,翻阅当年的旧报纸旧杂志。你后来写小说是不是也这样?

叶兆言:我们这代人,在文学意识上,骨子里是革命者,就是比较关注国家大事。从中国文化的传统看,我们也讲究的一个文史不分家。你看《史记》,是一本历史着作,同时也是一部文学着作。过去很多有学问的教授,都是既可教历史,又能教文学的。那个时候,很多人都认为,你不懂历史是没办法写作的,写作能力一定是和历史学识有关。就我个人的情况,我就是特别喜欢历史,当年报考大学,也更想读历史系。

记者:你想学习历史,怎么就写起小说来了?

叶兆言:我从来没想自己会写小说。刚开始写,也就瞎琢磨。老实说,我是一个特别不自信的人。我就想到学习契诃夫,学习沈从文,他们起点也不高。他们就是老老实实地一点点写,把自己从三流作家,写成了一流作家。所以,我一直也算比较勤奋,我就是热爱写作,就是一个写作疯子。我也觉得天分也许很重要,你能写作,那是天赐,是祖师爷赏饭吃。反正我就是感激,一个人,如果你能特别喜欢写作,又还能源源不断地写,你怎么能不感到幸运呢。

记者:那你会不会担心有一天你写不动了,会不会为此感到特别焦虑?

叶兆言:坦白说,我一直担心有一天自己会写不下去。所以我写作总是有点神神鬼鬼,特别小心翼翼。我这么虔诚,不愿意放弃,就是怕有那样的后果。我相信写不下去的那天迟早会来,所以每写一本书,都有这会是我最后一本书的恐惧,写每本书都觉得很累,尤其是写到疲惫的时候会很绝望。《刻骨铭心》写完了,我就担心写不下去了,没想到就又写了一部《南京传》,这个时候,我就觉得,还能写真是太好了,有一种春心荡漾的感觉。

记者:像你这么喜欢写作的人,还真是不多见。

叶兆言:有的人喜欢写作,也有很多人不喜欢写作,他们不喜欢写作,也能写得挺好。他们写得挺好,也会说自己不喜欢写作。实际上我自己觉得写作挺无聊,但是我能很好地享受这种写作。我喜欢这样的状态,就是每天写作,每天游泳,天天都是如此。

记者:我们笼而统之地评价一部作品,有两个重要的尺度,一是真实,再就是深刻。所谓真实,就是像你说的,能无中生有,这个“有”还得让人看起来就觉得是真的。所谓深刻呢,就是还得会有中生无,也就是说从具体的,实在的形而下的生活中,生发出形而上的意味来。

叶兆言:我一直觉得深刻往往是一个很肤浅的东西。我的意思是说,深刻和浅薄会变成同一个玩意。有时候,看上去有多深刻,就有多浮浅。文学不是哲学,不是法律文书。文学如果就说点简单的真理和公理,貌似深刻,一本正经,是没有意义的。当然,我们对深刻的理解也不一定准确,我觉得现在的所谓深刻,往往是和是非联系在一起,但文学不能简单只谈是非,文学不是要表扬什么,批判什么,不是要证明一个大家都知道的公理。你要想证明也完全可以,但这一定不是文学的最高境界。

关于社交和爱好

叶兆言:我不喝酒不抽烟,没什么社交。写作之外,就喜欢看NBA,天天看球,特别喜欢NBA,我是腾讯会员,每月要交60块钱,可以看每一场比赛的回放。除此之外,就是读书,读到好书,就会想他怎么会写得这么好。也不是嫉妒,就是一种英雄惜英雄的感觉。

关于好小说的标准

叶兆言:标准一定是有的,有共同的世界文学的标准。好小说读了,让你感到吃惊,那叫一个痛快、酣畅。一旦我们读多了,读进去了,心目中都会有好小说的样本,我们会以此去模仿,去评判自己。我读过福克纳的《献给艾米丽的一束玫瑰花》,我就永远记住这个故事了。那是一个天赐的神品啊,它让我看到了文学的神圣之光。这样的小说其实还有很多,像《安娜·卡列尼娜》,托尔斯泰居然可以像写电影一样写小说的开场,那时候还没有电影。又譬如契诃夫的《海鸥》,这个剧本,完全可以当作小说来看,我看了很激动,忍不住热泪盈眶。还有马尔克斯的《百年孤独》和《霍乱时期的爱情》,都是很棒的小说,看得真是有滋有味。还有哈代的《无名的裘德》,梅里美的《伊尔的美神》,都非常好,它们都对我有过不小的影响。

记者:知道什么是好作品,要想到自己有可能一辈子也达不到那样的水准,达不到那样的水准,作为一个以文学为志业的作家,会不会感到有点沮丧?

叶兆言:真正的写作者,内心永远都是不安分的,他会不断否定自己,不断地激励自己。他脑子里总是有乱七八糟的想法,他很可能会贪得无厌。有时候我会自问,我们为什么还要写作,我想就是因为有那些神品在启示我们,在引导着我们。当然,读这些神品,品尝那些神来之笔,不只是阅读本身的快乐,作为写作同行,我还在欣赏他们写作的巨大能力,欣赏他们的创造力。这就够了,足够了。

(来源:文学报)