周淑娟 何圭襄 着

2020年1月第1版

南京出版传媒集团 南京出版社

“深入生活,扎根人民”是党中央对文艺工作者的殷殷希望和谆谆要求。在徐州,这已经变成了作家、文艺家的自觉行动——从“小我”走向“大田”,走出了作家的新足迹、新视野,更走出了作品的新高度、新境界。

徐州市作协副主席、散文作家周淑娟的采风和创作实践表明,火热的时代、多元的社会、伟大的人民,才是文学艺术的根基所在、根源所在。长篇报告文学《贾汪真旺》以宏阔的视界、细腻的笔触,描绘了新时代背景下贾汪波澜壮阔的改革发展画卷和普通百姓的人生际遇,故事百转千回、人物栩栩如生。是近年来徐州、江苏乃至全国报告文学创作的新探索、新收获。作品大气磅礴,而又清新婉丽,既有深厚的哲学思辩,又有独特的文学铺陈。甫一问世,即获得文学同仁和社会各界的关注与称许。

近日,一级作家、徐州报业传媒集团总编辑王建以九问的形式,与周淑娟展开访谈,交流创作心得与文学感悟,以期对更多的写作者和读者有所启迪。

Q1.你是一位大家熟知的散文作家,此前一致专注于自己的创作半径,收获颇丰。是什么样的缘分人物或事件促成来写贾汪的报告文学的?

我对《红楼梦》有种无法释怀的热爱,文友也评论说《红楼梦》是我写作的兴奋点,我甚至认为我对散文这种文体的运用都来自它——因为喜欢《红楼梦》这部小说而以散文的形式表达自己和自己的发现——不吐不快,一吐为快。我曾说过自己是“十年一觉红楼梦”,其实这个梦已经做了很久。2018年6月,我的散文集《纵横红楼》获得第八届冰心散文奖,再次证明这是一个很美的梦。

一切跟着爱好走的人生,有时是苦恼的,更多的时候是满足的。这种满足,大多满足的是自己,无法顾及别人那些世俗需求。我没时间纠缠于这到底算是任性还是“一痴”。不管是任性还是率性,成功还是失败,英雄还是狗熊,过去的都过去了,该留下痕迹的也都留下了,现在还要为未来去沉淀,每一天都是新的开始,我没有任何遗憾。“唯有对爱好,年龄才不是限制,反而是成全。”每当阻力和压力结伴到来时,这句话就从我心底迸发出来。

从爱情唯一到青春唯美,从人情冷暖到人性善恶,这是之前我读《红楼梦》的心理历程。如今,生命观照和哲学关注促使我转向——转向现实,走进生活。

Q2.以前对贾汪的印象,如果用一个字或一个词来表达,是什么?为什么是这样的?

对贾汪的印象,可以用“不确定”来表达。因为工作关系,我曾多次到贾汪区去,但我一直无法捕捉它的气质,甚至总觉得它很遥远,虽然从家里到那里和我从家里到单位的路程差不多。所以,内心深处我或许对它有种好奇。

Q3.你工作很忙,写作很累。大量的实地采访是怎么完成的?一共采访了多少人?他们的名单是如何确定的?他们是不是充分地完整地表达了自己的诉求?如果是,也这样在你的作品里面体现了吗?

特别感谢您提到我的忙和累,确实如此。一个周六又一个周六,一个周日又一个周日,从秋天到冬天,从冬天到春天,从春天到夏天,从炎炎盛夏又到秋冬季节。

为什么都是周六周日?写作在一些人眼里、嘴里是一种罪。我是有工作的人,又是高度自制自律的人,就给自己定下“规矩”:所有的采风都要在业余时间完成。我可以骄傲地说,我没为《贾汪真旺》这本报告文学请过一天假,我的本职工作也做得很好。这种骄傲很可笑,是不是?但它是现实,是生存。

采写到底是个什么情形?恰如我先生在后记所写的那样:现在,当这部作品摆在案头的时候,我不禁想起了我们一年间的种种合作细节。所谓的合作,是多种形式的。比如,一次次去贾汪采访,就是我在开车,她在副驾位置坐着。一次次的访谈,常常是我来发问,她来记录。我以新闻的眼光打量和思考,她以文学的手法表达和呈现。每一章、每一篇、每一段,或由她开头,或由我开篇。我写成后,由她来删减腾挪,或她写成后由我来腾挪删减。标题、正文,打磨、润色,大规模地“砍”、小范围地“敲”,如此一而再、再而三,终于完成了这本书的创作。

行走中,采风时,我们认识了不少人,听到了不少事。最初受访的人,有些是从新闻中发现,有些是当地宣传部门推荐的,有些是我们主动搭讪。在此基础上,我们采用发散性采访法,就是通过一个人认识一群人,通过一件事找到好几个同类事件。于是,一发而不可收。

借此机会,我要特别感谢贾汪人给予的支持和帮助。因为我们的采风都在周末和节假日完成,他们便牺牲了自己的时间来配合我们。他们,是几十个、上百个贾汪人的统称。无需雾里看花,也不必水中捞月,他们坦诚而友好,振奋了我那潜沉良久的精神,治愈了我那美好深处的忧伤。生命因理解而延长,生活因懂得而丰富。

李燕、李路、张涛、吴连营、孟庆喜、王秀英、解玉初、赵孝春……或为我们提供采访线索,或接受我们的采访,不管是耄耋老人还是职场中人,他们的身上,都让我感受到了一种精神,一股力量,那就是光明、善良、美好,勤劳、执着、努力。每次回望贾汪的人物和风物,分明有无垠的希望给予身心力量;每次站在贾汪这片土地上,都能看到崭新的生机破土而出。

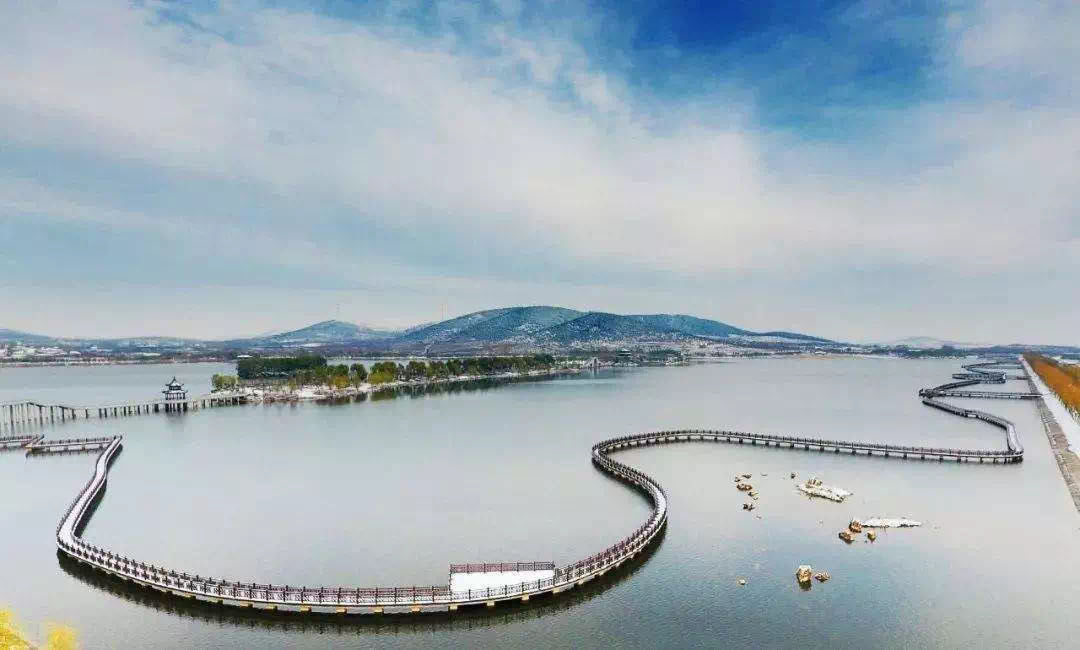

更为重要的是,我们逐渐意识到,贾汪在资源型城市转型发展、采煤塌陷地生态修复、农民口袋脑袋双双富裕、绿水青山就是金山银山“双山理论”方面的探索经验和成果,对全国各地应具有启迪借鉴价值。

我个人认为,我没能充分地完整地表达出他们的诉求,作家的能力有限,作品的体量也有限。

Q4.我看了你的书,记住了一些人的故事,也更立体地认识了贾汪。贾汪的“旺”果然有它的内在逻辑。但总感觉,还有一些话,藏在你这部作品的字里行间。如果是这样,那是他们没说,还是你没写?

您很敏锐,为此我心怀感激。记得有个老师曾经说过,报告文学作家可以在文中埋下“地雷”。我没有埋雷,但是我在字里行间留下了烟火爆竹,留下了带刺玫瑰——有胸怀的可以发现真善美。有些文字已经写好,但因为种种原因忍痛删除了一部分,又因为种种考虑痛下决心删除了一部分。

Q5.从文体识别上来说,散文和报告文学是近亲。非虚构,是它们共同的标签。你的这个作品,也可以说是散文体的报告文学,或者说是报告文学体的散文。当然,这不重要。我想问的是,游刃于两者之间,写作的痛苦和快乐是怎么分割的?

您对文体的识别,我认可。我是第一作者,第二作者何圭襄是我先生。我们巧用业余时间,以“报告”和“文学”的叠加优势,力图勾勒“贾汪真旺”的现实图景和时代轨迹,剖析“贾汪真旺”的动力之源、文化之源、精神之源,并揭示出“贾汪真旺”的精神力量及其生发机制。

正如您所说,游刃于两者之间,有痛苦有快乐。先生以他一贯的谦逊内敛在后记中写下这么一段话,可算是给出部分答案:再密切的合作也会有争执。比如说,她改写我的东西,总是把她认为多余“的地得”和“了”字删掉。这种“粗暴”的做法常常引来我的抗议——我就要这样表达,这就是我的风格。但是,真正遇到大是大非的原则性问题,我总是谦逊地表示接受。因为我也知道,报告文学它不仅仅是报告,更是文学。报告修饰了文学,文学才是结果,在文学的修养方面,她自是高我一筹,我必须服从。

他还用极为诗意的语言评价:一本书,简直就是积字成雨——今夏的雨,磅礴倾泻,成汪洋。

一年里,忙,累,苦,是常态。忙到什么地步?忙到“不能容针”,这是《红楼梦》评点中的一句话。即使这样,我仍会唱“让我们敲希望的钟,让我们推希望的门”。是的,钟不敲不响,门不推不开。有谁知道,在进行《贾汪真旺》采访创作的同时,我的另一本散文集《爱比受多了一颗心》也已经付梓,即将与全国读者见面。

当然,也有收获的喜悦。没有一年的忙和累,就不会有对贾汪的深挖掘和再认识,也不会有对贾汪真旺的文学观察和文字呈现,更不会有对贾汪的持续关注和无穷热情。

Q6.当下的报告文学创作有一个通病,就是既没有真实的报告,也谈不上手法上的文学。散文创作的经验迁移,在这部作品里的表现你满意吗?或者说,这部报告文学的创作对你未来的散文写作有新的启迪吗?

散文创作的经验迁移,我很满意,但我更在意读者满意不满意。我等着读者的反馈。这部报告文学的创作对我未来散文的写作一定会有影响,具体是什么我还无法清晰地说出来,但我感觉到一扇门已经打开,我看到了文体迁移或者说是文体突破的光。也许,文体并不重要,重要的能够表达一个作家的真知真见。

Q7.“表达自己的发现”是作家和作品最个性的本质属性。但是,这个“自己的”和“发现”你是如何看待的?

每个作家表达的都是自己的发现,但怎样表达自己和自己的发现值得深思。在浮躁的当下,我告诉自己,文学是自己的文学,发现是自己的发现,但只有“自己”无限旷达、无限辽阔,才会有相对应的“发现”。此生,我会为此不懈努力,不停思考。

Q8.时代和社会,是一个作家躲不开的背景,也注定了一个作家的文学坐标。一个作家如何在生活的“大田”里获取营养?

比如说我的《红楼梦》系列随笔,写的就是《红楼梦》的生活和生活中的《红楼梦》,说到底,也就是我的生活体验和我对《红楼梦》的认知。没有一定的生活阅历和艺术素养,我不可能读懂《红楼梦》,而对人情人性的了解,是读懂《红楼梦》的最基本要求。写作报告文学,更是和生活面对面,手拉手。我可以肯定地说,生活会给你惊喜,给你养分,千万不要怀疑这点。

Q9.彼得·阿克罗伊德的《伦敦传》我很喜欢,也希望看到我们这个时代的《贾汪传》《徐州传》。下一步,还有创作报告文学的打算吗?如果有人写贾汪传,你会给些什么建议呢?

《伦敦传》是一部呈现伦敦上下两千年的史书,从正史写到民间传说,从饮食写到消遣娱乐,它的作者彼得·阿克罗伊德,是英国有名的传记作家。

我听说过这本书,但还没读到。谢谢您推荐,我马上就会去买这本书,然后让这本书伴随我度过这个春天。我是写作者,更是阅读者——我对阅读的兴趣远远超过写作。除了文学,我对历史也保持着不衰的兴趣——所有过往,曾经都是活泼泼的。

写作中,“史”的概念,我一直持有。我知道,只有“史”与“文”结合,才有“力”与“度”的糅合。

下一步会写什么,很难说,我很少规划什么,多看时间和机缘。不过,我确信我会持续关注贾汪,就如同我对《红楼梦》——从来不需要想起,也永远不会忘记。走出贾府走进贾汪,走出红楼登上青山,这是一段人生,反向而行,又何尝不是一段人生!

如果有作家写《贾汪传》,希望他首先是一位贾汪人,正如我希望《徐州传》由一位徐州人来书写。