什么是父亲?或者换个方式:父亲是什么?

在这个荒诞的反问背后,实则是“父亲”这个词语内蕴的纷杂指向。

女人产下婴儿,大多顺其自然升格为母亲,可男人有了孩子,却并非那么容易化身为父亲。母亲似乎生来即是,父亲却需要不断的考验才可获得某种意义上的认可。

或许正是这种缘由,我们对父亲的感触总不如对母亲般直接又浓烈。

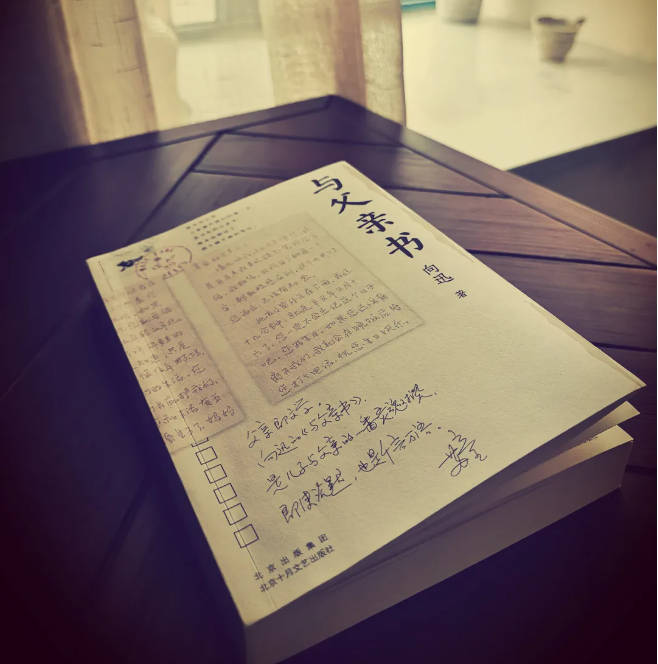

父亲的形象有很多,他们以不同的样貌、姿态镌刻于我们的内心。向迅在《与父亲书》中说“我渴望写出一个不一样的父亲,一个与众不同的父亲,而且有小小的野心让读者诸君在他身上,窥见自己父亲抑或父辈的影子。”也正是因为他的这句话,让我产生了与他谈谈“父亲”的念想。

陈涛:很多年前的春节,我在看望一位长辈时,他拉我在炉火前说话,将我们整个家族的历史仔细讲给我听,于他,似乎是一种责任。今年,我的父亲在闲谈中跟我提起,说我应该记录下我们的家族。其实,我也是有这份想法的。我不仅想写家族,更想写下我的父母,我不知你是否也是出于这个考虑创作了《与父亲书》?

向迅:我创作这本书自然也有这方面的考虑。家族史最结实的部分,肯定是家族成员的个人史;正是一代代人的个人史的叠加,构成了完整的家族史。而在乡村,或者说民间,家族史的传承,多半以口口相传的方式进行,然而随着时代变迁,农耕时代的“夜间故事沙龙”或“雨天故事沙龙”的氛围已然瓦解,家族史的传承也就出现了危机。

正是意识到这一点,我在八年前曾计划为我们那个在小镇上颇有影响的大家族写一部长篇非虚构作品。为此,我还做了不少功课,譬如做田野调查,采访长辈,搜集资料等。我的这一工作,得到了父亲的大力支持。他不仅冒着大雨到邻村的族人家帮我打听家族故实和远祖们的名字,还设法找到了一件足以佐证那些传说故事真实存在的实物证据,甚至放下个人恩怨,求教于他的堂兄。可见我父亲与你的父亲一样,在这件事情上,毫不含糊。只是这本书至今没有写出,与我搜集到的资料有限有关,也与我的能力不逮和懒惰有关,但我每每想到这件事,都会有一个声音萦绕耳畔:我迟早会把它写出来的,等着瞧吧。

有意味的是,同是八年前,我计划为父亲写一本书。在我看来,他确实是一个有故事的人,而且他的人生经历在同代人中极具代表性。只是当时没有意识到,这两者之间存在重叠的部分。现在自然清晰明了:当我开始写父亲之时,实际上也就开始了家族史的写作。正如前面所说,父亲的个人史,也是家族史的构成部分。

陈涛:我还记得十多年前做“80后”文学课题的时候,我发现在他们的笔下,“父亲”的形象是缺失的。他们都很少写到父亲,这是让我很惊讶的事情。同样,你也是“80”后,但是你跟他们的文学理念以及审美趣味是有差别的,你如何看待“父亲”这样一种形象?

向迅:同为“80后”,我能够理解这种缺失。

前不久,我和李修文先生在武汉做了一场主题为“关于父亲的诗与思”的分享活动。活动预告里,主办方援引了加拿大作家玛格丽特·阿特伍德长篇小说《猫眼》中的一段话:“父亲们在白天都消失了;因此白天由母亲统治,父亲则在夜幕中登场。他们在黑暗的引领下回到了家,周身散发着真实而又无法言喻的力量,具有许多潜在的特质。”在此之前,我没有读过这部作品,但看了这段话,立即就下单了。阿特伍德不愧是文学女王,寥寥数言就道出了生活的真相。

“父亲们在白天都消失了”。我的父亲即是如此。在我漫长的童年时代,多数时候只有在晚上才能见到父亲。日常生活中,他总是处于“消失”与“隐匿”的状态。倘若说这是每一个人都会拥有的成长经验,但接下来的事情,是从“80后”这一代人的青少年时期开始,才变成常态化的。九十年代中后期,随着打工热潮席卷中国,众多的父亲前往远方谋生。这一热潮改变了农耕时代家人朝夕相处的生活模式,自然也影响到亲子关系。可以说,为了养家糊口,父亲在我们最重要的成长期是缺位的。这可能也是“父亲”在诸多同辈作家笔下缺失的原因。

但话又说回来,虽同为“80后”,但毕竟每个人的成长环境和人生经历都大不相同,也就导致了陈涛兄所说的文学理念和审美趣味的差异。在我的成长期,父亲固然是缺位的,但他依然以他的方式影响着我——他不在家的时候,他是通过母亲来影响我。在某种意义上,母亲代替父亲行使着诸多属于父亲的权力。也正是如此,我在母亲身上,很多时候也能窥见父亲或者说父权的影子。

父亲往往和“大男子主义”这个词紧密地联系在一起。虽然身处现代社会,但他们的身体里,依然流淌着父权社会或者说男权社会的血液。他们时时刻刻,要在妻子和儿女面前,保持作为一家之主的威严。我觉得他们是在家庭生活中依然戴着面具生活的一群人。这个面具,不同于职场面具,也不同于其他社会面具,它只是标明父亲这一身份的面具。我相信他们的天性并非如此,而是在他们的父亲身上受到了熏染。久而久之,这种独属于父亲的面具,就戴在他们脸上了。

戴着面具的父亲们,强壮,高大,富有力量,无所不能,堪比超人;与此同时,他们崇尚武力,脾气火爆,从不认错,性格比野牛还要执拗。但是随着时间的流逝,当我们终于不需要依靠父亲生活了,我们或许才会渐渐发现曾经英雄一般的父亲,落伍、迂腐,犹豫不决,而且是那样的不堪一击,破绽百出。有一篇流传甚广的文章不是这样说吗?“父亲是世界上最不堪一击的斗士。”

因此我们可以说,父亲是世界上最坚强的那个人,也是最脆弱的那个人。父亲的形象,是被传统文化、现实环境包括我们的期待建构起来的,而事实上,他们终究也不过是大街上与我们擦肩而过的千千万万个普通人中的一个。

陈涛:“父亲”形象在“80”作家笔下的缺失,你已经上升到了社会学的角度来思考,对我也很有启发。对父亲,看似熟悉,但如何去评价他,去展示他的内心,呈现他的一生,其实并不是一件容易的事。你想如何去处理父亲所留给你的生活素材?另外,你在写作中遇到了哪些困难?

向迅:父亲是一部读不完的书,也是一部写不完的书。布鲁诺•舒尔茨写下的文字全是关于父亲的,他隐秘的精神之父弗兰茨•卡夫卡差不多同样如此。父亲离开我们以后,关于他的种种记忆纷至沓来。我曾经认真地思考过,是否在父亲留给我的那些素材的基础上,对我未知的部分进行虚构,创作一部长篇小说,但最终还是决定用散文来呈现父亲的一生。我知道虚构能让写作变得更加自由,但在书写父亲这件事情上,我认为散文或非虚构更恰当,也更能挑战自己。

那么,一个最重要的问题随之而来,这也是我在写作过程中遇到的最大的困惑或者说精神疑难:我们该如何书写自己的父亲?“囿于道德伦理隐形的影响和制约,大多数中国作家写就的关于父亲的文章,都只是写出了一部分父亲,而把另外一部分父亲藏了起来,或者根据自己的需要,对其进行了美化和修饰。我们所看见的那个父亲,并非一个完整的父亲,或者说完全真实的父亲。”这段话来自我的后记。很显然,我对此种现状是不满足的。但要有所突破,确实需要勇气。

如果我写出了父亲在日常生活中刻意隐藏起来的部分,写出了他非英雄的一面和非光彩照人的一面,写出了他不为人知的精神秘史,写出了一位陌生的父亲,会不会受到来自他人道德上的责难?这是散文不同于小说的地方。小说家可以用“虚构”一词为自己辩护,散文家则是百口莫辩。我记得散文家塞壬就说过,她写她父亲的文章,是万万不敢拿给他父亲看的——父亲不能容忍或者说不能接受那个真实的自己。但最终,我还是受到卡夫卡《致父亲》的影响,决定把一个完整的父亲书写出来。唯有如此,我们才可能真正走进父亲的内心世界,真正理解父亲,也才可能以父亲为教材,反观自身,恰如何平老师在“阅文·探照灯书评人好书榜”的评语中所说,“对父亲之审视和反思亦是对‘我’之彻底清理”。

陈涛:从某种意义上讲,对父亲的梳理也是对自己的梳理。我记得读完菲利普·罗斯的《遗产》时,满脑都是那句话“多年父子成兄弟”。照顾老人与孩童,都是一段完善、丰富自我的复杂旅程。自豪与骄傲,心酸与伤痛,深爱与眷恋,都会纷至沓来。你在《独角兽》也有写到父亲生病的状态,这篇是否写起来有些艰难?

向迅:不单单是《独角兽》,《九月永存》和《巴别塔》这两篇写起来也十分艰难。我在《独角兽》中,还原了父亲接受第一个疗程化疗的那段时光。这是一段残忍的经历。记忆中那个不可一世的父亲,在我面前完全变了一个人。他变得胆怯、犹豫、悲观、无助,毫无生气,对自身身体的感受失去判断,对未来的生活失去信心。他把我完全陌生的一面暴露在了我的面前。那时候,我已经知道了诊断结果以及父亲所剩不多的生存期。但凡想到父亲,这么一个活生生的人,即将从我们的生活中永恒地消失,那种感受是无法描述的。我们没有做好任何准备。我们的生活,需要父亲的参与。这篇文章,我写了很长很长的时间。写作的过程,对我来说,犹如酷刑,但又不得不写。这个时候的父亲,终于摘下了那个独属于父亲们的面具,变成了一个真实可感的普通人。在这个父亲身上,我看到了人之为人的渺小,看到了他最不堪一击时刻的脆弱。

陈涛:你在书中所展现出的那种既紧张又惺惺相惜的父子关系,可以说是中国式父子关系的一个标本或者说缩影。你对中国式父子关系有怎样的理解?

向迅:这种传统的中国式父子关系是一个独特的存在。这样说似乎不够严谨。因为卡夫卡在那封着名的长信中展现出来的父子关系,与中国式父子关系没有什么不同。但在中国文学作品中,我们可以找出更多的例子。像《红楼梦》中贾政与贾宝玉,《白鹿原》中白嘉轩与白孝文,都是典型的中国式父子关系。这种关系的形成,自然与父权社会密不可分,也是父权社会的缩影。

这不是一种健康的父子关系。那种“通过力量、大叫大嚷和发脾气”教育孩子的教育方式,只会导致孩子在父亲面前,“终于哑口无言”。斩断了和孩子之间的沟通渠道,隔阂也就在所难免。一个在父亲面前哑口无言的儿子,自然不会把心里话掏给父亲听。贾宝玉不会,白孝文也不会。他们只会在各自的父亲面前保持沉默。而父亲对孩子的影响又是最为重要最为深远的,正如我在一个采访中所说,“我们很有可能一生都生活在父亲给我们制造的‘阴影’里”。

但并不是说中国的父亲不爱孩子。他们当然也爱。我就记得小时候,父亲在晚上给我掖被子的事情。每次离开家时,父亲也会送我去乘车。他们只是基于一种延续数千年的传统,不擅长表达他们的爱。或许在他们眼里,流露出爱意,也是软弱的表现。于是就会出现这样的悖论:很多时候,他们明明是想表达关心与爱意,却是用完全相反的方式表达出来。这就让子女难以接受。

在这个意义上,鲁迅在一个世纪前提出的问题——“我们现在怎样做父亲”——依然没有过时,值得每一位中国男人认真思考。

陈涛:《与父亲书》中的六篇作品,有没有最满意的?

向迅:我在后记里面有介绍,这六篇作品的创作时间前后跨度好几年。正是因为不是创作于同一时间,因此每一篇的风格都不太一样。如果按照创作的时间先后顺序排列,可以看到我创作上的某些变化。这种变化包括文章观念、结构意识、审美追求,还有对细节的把握和处理能力。六篇作品中,相比较而言,我更喜欢最近两年创作的《鼠患之年》和《时间城堡》。《鼠患之年》创作于2019年秋冬交替之际,正是我在北京读书的时候。我自认为,这是我的转型之作。过去,我非常羡慕那种“贴地飞行”的写作能力——既能把文字落到地面,具有烟火气,又能让它们凌空飞翔,《鼠患之年》大约是一个开端。具体言之,我在写法上进行了一些尝试,以探索某种可能性;语言上做出了调整;结构上也有所考虑——我梦想着能够创造出一个可以无穷无尽写下去的文本,如同博尔赫斯笔下的“沙之书”,但这无异于异想天开。这篇文章在《大家》杂志首发以后,得到了不少同行和选家的认可,虽然篇幅较长,但被好几个年选全文选载了。

陈涛:在散文创作领域,你是一个优秀的青年写作者。《与父亲书》中,你的写作真诚又老道。于坚说你“在追求一种有难度的散文。试图打破小说与散文的界限,写出某种超越二者的东西或更模糊更不确定的东西,细节被拉长了。”你自己也说,“我还渴望创作出不一样的散文”。这种“不一样的散文”你指的是什么?

向迅:区别于传统意义上的散文,有难度的散文,有辨识度的散文,有自家面目的散文。该怎么说呢?我们现在看到的散文,绝大多数都太像散文了。因为太像,所以平庸。我们能在阅读中获得快感或者收获其他的什么吗?如果我们的作家在作品中创造出一个“没有个性的人”,并写活了这个没有个性、没有面目、没有声音的人,那是作家的本事,但如果我们在现实生活中,面对这样一个人,我们会喜欢上他吗?我们对散文的审美其实是一个道理。因此,我渴望创作出那种不太像散文的散文,甚至是四不像的文章,也即于坚老师所说的那种超越小说与散文或“更模糊更不确定的东西”。近年研读李敬泽先生的散文(姑且称之为散文吧),我就会时时拍着大腿对自己说:散文居然可以这样写!像他所写下的那种无法用现有文体归类,而又富有别具一格的形式感,并且充满了阅读挑战的作品,即是我心目中的“不一样的散文”。

陈涛:观察当下的散文现场,虚构正渗透进这一以真实性为创作原则的文体,对原来的散文观念带来冲击,而且越来越多的青年作家在创作中对此做出了响应。对此你怎么看?另外,你既是散文创作者,又是文学期刊的编辑,在你看来,好散文的标准是什么?

向迅:四年前,我们杂志创刊六十周年,我梳理大事记时,居然在1999年的一期杂志上看到了一组关于散文是否可以虚构的讨论文章。意见几乎是一边倒,不能虚构。这个策划,应与那两年“揭竿而起”的新散文运动有关。新散文运动给散文界带来了“革命性”的冲击,但也有不少问题一直被人指摘。其中一个,便是虚构。究竟能不能虚构?其实时间已经给出了答案。二十余年前,新散文是一个新事物,现在,它基本上已经成为主流。这也是新散文运动的功绩之一,它更新了我们的散文观念,把中国散文往前推进了一步,让我们见识到了别样的散文景观。从这个意义而言,把虚构合法化,不是写法问题,而是观念问题。就我个人的观察和经验,“合理的虚构”确实可以让散文变得更加丰满,可以让散文生出羽毛和翅膀,可以让散文披着“蕾梅黛丝”的床单飞起来。

关于好散文的标准,每个人开出的单子肯定都不一样,但我相信,无论你是什么身份的读者,我们在面对一篇好散文时的感受应该是一样的,都能被它所打动。具体而言,好散文在我看来至少具备这样几点要素:有好的语言。语言是第一印象。语言好不好,决定了一篇文章的气质,甚至可以说决定了一个作家的气质。好的语言可以让你感受到独特的魅力和气场。有自家面目。这也是对语言的要求。个性化的语言和独特的叙事腔调,既是建立辨识度的有效途经,也是风格化的基础(但我们要警惕风格化,因为风格化在某种意义上等同于自我的同质化。我们要追求精神向度的风格化,而非表达的风格化)。有好的结构。一个作家是否具备结构意识,关乎他如何剪裁生活素材和谋篇布局,可以说至为重要。有深刻的思想和饱满的情感。这是决定一篇散文成色的关键所在,犹如一个人有没有灵魂。散文的厚度、深度与难度都取决于此。富有探索精神。是否让我们看到不一样的表达,不一样的形式,是否让我们看到向精神空间掘进的努力,这一点也很重要。见得到一颗自由的灵魂和博物学家的爱好。这一点不再赘述。

陈涛:关于当下的散文创作现状,你有怎样的感受?可否也谈谈同辈作家的创作。

向迅:可以说是众声喧哗,也可以说是鱼龙混杂。创作队伍庞大,但高原和高峰不多,而且同质化倾向严重,独树一帜的作品也不多见,这大约也是散文的影响日渐式微的重要原因。但幸运的是,李敬泽、于坚、王彬彬、周晓枫、宁肯、李修文、刘亮程、张锐锋、穆涛、鲍尔吉·原野、祝勇、梁鸿鹰、彭学明、蒋蓝等等一批优秀的散文家,让我们读到了那么多富有原创精神、探索精神和思想深度的好作品。他们以自己的写作实践,不断触摸散文写作的天花板,拓展了散文的疆域,扩充了散文的容量,甚至创作出了用现有文体无法归类的文章,丰富了我们对于散文这一文体的认识——它确实应该是一种自由而开放的文体。

由于职业关系吧,我对80后作家的创作一直比较关注。虽然80后散文作家相较于同龄小说家,因为各种原因,出道要略晚一些,但随着人生阅历的丰富和写作经验的积累,他们的创作越来越成熟,而且呈现出了与前辈作家不太一样的美学风格。沈书枝、张天翼、草白、王爱、阿微木依萝、盛文强、吴佳骏、朝颜、雍措、朱强、羌人六、田鑫、李达伟、王选、刘云芳等均已创作出了自己的代表作。其中好几位都是多栖型作家。还有像刘汀、林森、郑小驴、王威廉、甫跃辉、张二棍、王单单等小说家和诗人的散文,也都特别耐看。

陈涛:最后我们再回到访谈的主题,你心目中理想的父亲形象是怎样的?你现在是否也做了父亲,你会做一个怎样的父亲?会不会写写作为父亲的自己?

向迅:我心目中理想的父亲形象,是那种能与孩子平等交流,并能与孩子建立起深厚友谊的父亲。他在家庭生活中,有平权思想,能给孩子充分的个人空间;他所奉行的教育方式与教育理念,是属于现代社会,现代人的。当然,他首先应该是一个积极向上、人格健全的人,既能当孩子的榜样,又能做孩子的好伙伴。我不能保证自己做了父亲,就能成为这样的父亲,因为这确实带有一点理想色彩;但等我做了父亲(现正在计划),一定会努力上好“爱的教育”这一课,学习如何去爱,如何去表达爱和传递爱,陪伴孩子健康快乐成长。而作为一个以文字为业的人,我想,我会记录下作为父亲的感受,但更多的,应该是记录下孩子成长过程中的点点滴滴。我想这是每一位同行都会做的事情吧。

对谈者简介

陈涛:中国作家网总编辑

向迅:1984年生于中国鄂西,现居江南。中国作协会员。已出版散文集《与父亲书》《谁还能衣锦还乡》《斯卡布罗集市》《寄居者笔记》等。曾获林语堂散文奖、丰子恺散文奖、冰心儿童文学奖、孙犁散文奖、三毛散文奖、中国土家族文学奖及扬子江年度青年诗人奖等多种奖项。